東ローマのユスティニアヌス、そしてササン朝のカワード1世は恐らくこの2大国の長き歴史の中でも有数の名を知られた君主です。彼らの時代に両国間国境は大きく動きはしないものの多くの衝突を繰り返しました。まさに大国らしい大規模な軍事戦略と強かな外交の中で、幾名もの将が会戦を行い名を残します。そして531年にとある戦役がユーフラテス川沿いで発起されました。

カリニクム戦役と呼ばれるこの時東方戦線の司令官を務めたのは後に東ローマで最高の将と称えられるべリサリウスでした。米軍や英軍ではかなりの人気があり日本でも知名度は東ローマの中ではずば抜けた将軍だと思います。まだ若きべリサリウスはこの戦役でもその優れた才覚の片鱗を見せササン朝の侵攻に対抗します。

一方ササン朝の遠征軍を率いたのはアザレテスと呼ばれる軍人でした。彼は記録が少なく恐らくあまり知名度の無い人物ではありますが、本戦役でその手腕を明確に示すことになります。1つは会戦を避けようと退却し作戦全体を見直した視野の広さで、そしてもう1つはあのべリサリウス率いる東ローマ軍を壊滅させた戦術で、アザレテスは素晴らしくそして後世の人々が幾つかの軍事理論を理解するのに役立つ指揮を戦史に残してくれました。

以下にはカリニクム(現ラッカ周辺)で行われた会戦での水場側への片翼包囲、兵士統制の難しさ、包囲の困難性とリスク、対包囲戦術としての鈎型陣形、そして会戦へ到るまでの退却行について注目しながらその戦史を紹介しようと思います。

カリニクム戦役と呼ばれるこの時東方戦線の司令官を務めたのは後に東ローマで最高の将と称えられるべリサリウスでした。米軍や英軍ではかなりの人気があり日本でも知名度は東ローマの中ではずば抜けた将軍だと思います。まだ若きべリサリウスはこの戦役でもその優れた才覚の片鱗を見せササン朝の侵攻に対抗します。

一方ササン朝の遠征軍を率いたのはアザレテスと呼ばれる軍人でした。彼は記録が少なく恐らくあまり知名度の無い人物ではありますが、本戦役でその手腕を明確に示すことになります。1つは会戦を避けようと退却し作戦全体を見直した視野の広さで、そしてもう1つはあのべリサリウス率いる東ローマ軍を壊滅させた戦術で、アザレテスは素晴らしくそして後世の人々が幾つかの軍事理論を理解するのに役立つ指揮を戦史に残してくれました。

以下にはカリニクム(現ラッカ周辺)で行われた会戦での水場側への片翼包囲、兵士統制の難しさ、包囲の困難性とリスク、対包囲戦術としての鈎型陣形、そして会戦へ到るまでの退却行について注目しながらその戦史を紹介しようと思います。

______以下、本文_______________________________

同時代に生き多くの東ローマの記録を残したプロコピオスの著作の中に『Ὑπὲρ τῶν Πολέμων Λόγοι(戦史)』がある。彼はべリサリウス将軍に付き添い対ササン朝の東方戦線へと赴き、カリニクムの戦いに関する一次史料を残した。彼の記述は非常に参考になるものであるため『戦史』の該当箇所をまず引用し、その後考察を含め改めて流れを整理することとする。

その時のこの男の提案は(ササン朝君主)カワード1世を喜ばせ、15000人の兵士を選び出しペルシャ人で並外れて有能な戦士のアザレテスの指揮下に置いて、さらに(同盟ラフム朝の)アル=ムンディルに命じて遠征軍を案内させた。そうして彼らはユーフラテス川をアッシリア内で渡り無人の荒野をいつか通り過ぎた後、突如として且つ(東ローマ側にとって)予期していないコンマゲネと呼ばれる地へと軍を差し向けた。

我々(ローマ側)が言い伝えやその他あらゆる手段で知る限り、この地点からのササン朝軍のローマ領土への侵攻は初のことであった。それを予期していなかったのでこの侵攻はローマの人々を恐怖で麻痺させてしまった。そしてこのニュースがべリサリウスの知るところになった時、最初彼は当惑したがその後全速で救援に行くことを決断した。彼は各都市に1つずつ充分な要塞を設け、カワード1世がもし別の軍を率いて来た場合にメソポタミア地方の街々を無防備にしておかないようにした。そして彼自身は残りの兵力と共にその侵攻に対峙しに行ったのである。ユーフラテス川を渡り凄まじく急いで進んでいった。この時点でローマ軍は歩兵と騎兵合わせて2万人を数え、その内2千人以上がイサウリア人だ。騎兵の各指揮官は全員が前回のダラの戦いでミラネスとササン朝軍相手に戦ったメンバーと同じであった。一方で歩兵は皇帝ユスティニアヌスの近衛の1人で名前はペトルスという者が率いていた。ただしイサウリア人達はロンギヌスとステファナシウスが指揮した。そこにアレサスもサラセン部隊を連れて加わった。

彼らはカルキスの市街へと到着しそこで宿営し留まった。なぜなら彼らはカルキスから10スタディアの距離にあるガブラと呼ばれる場所に敵がいると知っていたためだ。これを(ササン朝軍の将)アル=ムンディルとアザレテスが知った時、彼らはその危険を怖れそれ以上前進しようとはもはやせず、すぐに引き返すことを決めた。従って彼らはユーフラテス川を左手側に見ながら後退行軍を始め、一方でローマ軍はその後ろを追いかけた。ササン朝軍が各夜に野営した場所にいつも次の夜ローマ軍が滞在したのだ。べリサリウスは意図的に軍にそれ以上長い行軍を許可しなかった。なぜなら彼は敵と交戦に入りたくなかったからであり、ただしローマ領土へ侵攻したササン朝軍とアル=ムンディルがそのような方法で退きササン朝領へと何も得るもの無く帰るのであればそれでローマにとって充分だとべリサリウスは考えていた。これをしたが故に将校と兵士みなが彼を馬鹿にして笑いはしたが、面と向かって糾弾する者は1人もいなかった。

ついにササン朝軍は都市カリニクムの反対側のユーフラテス河岸に野営した。そこから行軍をさらにすれば彼らは無人の大地へかかり、ローマ領土から去ることになる。彼らは以前のように進むことをもはやしようとせず、その川岸の位置を維持した。ローマ軍はその夜をスラの市街で過ごし、そして(ローマ軍は)そこを出立し、今まさに離れる準備をしている敵に出くわしたのである。

その日は復活祭が迫っており翌日がそうであった。何をおいてもキリスト教徒たちは復活祭を敬い、その前日に日中だけでなく夜の大部分に到る時間まで彼らは食べ物と飲み物を断ち続ける慣わしがあった。それ故に(復活祭の前に倒してしまいたいと考え)、その時べリサリウスは彼の全ての兵士たちが激しく熱烈に敵を攻撃したがっているのを見て、なんとか彼らにその考えをやめるように説得しようと望んだ。(この成り行きはヘルモゲネスも相談していた。彼は皇帝から使節として送られて合流していた。)そのためべリサリウスはそこにいた全員を呼び集め次のように話した。

「おぉローマの民よ、どこへ駆けて行こうというのだ?そして不必要な危険を選ぼうとしているのはそなた達に何が起きているのだ?

男達(指揮官たち?)は唯一つの純粋なる勝利があることを、即ち敵から何の損害にも苦しまないのだと確信している。そして幸運と敵を圧倒する我が軍がもたらす恐怖によってプレゼントと言える事象が我々には与えられている。だからそれらが過ぎ去ってしまってから恩恵を探すよりも、そのプレゼントされている恩恵の利益を享受した方が良いのだ。

ペルシャ軍は多くの希望に導かれてローマへの遠征を行い、そして今、全てを失い急いで退却している。敵の意志に反して彼らの撤退の目的を放棄させ我々と闘うように強いた場合、我らが勝利しても何の利益も得られない。なんのために逃走者を打ち負かすべきなのだ?一方でもし我らに不幸なことが起これば、それは起こるかもしれないものなので、我々は今持っている勝利を取り上げられる、敵の手で奪われるのではなく我々自身の手で投げ離してしまうのだ。そして以後防御もなしに敵攻撃に開け放しておいてしまうがために、皇帝陛下の大地を放棄することにもなるのだ。

更にまたそなた達が考慮するに値することは、神はいつも救う必要のある者達を危険から救い上げるということだ、己で己を選んだ者達ではない。この他にも、ほかに行き場の無い者はその意思に反してすら勇敢なる役を果たすけれども、交戦に入るには満たさねばならない障害が多数ある。そなた達の大多数が歩いて来ているのでありそして今我ら皆が断食をしている。私は今まだ達していない者達がいることには言及しない。」このようにべリサリウスは話した。

だが兵士達は黙っておらず大っぴらに彼を侮辱し始めた。彼らは彼の態度に対して叫び声を浴びせ始め、弱気で兵士の熱意を削ぐ者だと呼んだ。そして幾名かの将校達すらこの侮辱行為の兵士達に加わってしまい、彼らの向こう見ずさがどれ程かを示したのであった。

そしてべリサリウスは彼らの恥知らずな振る舞いに驚き、奨励していたことを変えてしまう。兵士たちが戦うことをこれほど切望していることを知らなかったが、今彼は勇気を持っておりそして敵に立ち向かうことに対しより大きな希望を抱いていると彼は述べ、今や兵士たちを促して彼らを敵との戦いへと向かうことにしたようだった。

そして彼は1方向に正面を向けて戦列を形成し、部下達を次のように配置した。

川沿いの左翼には全ての歩兵を並べ、大地が急勾配になっている右翼にはアレサス率いる全サラセン人部隊を置き、彼自身は中央に騎兵と共に陣取った。即ちローマ軍は戦闘布陣を敷いたのである。

その時(ササン朝軍)アザレテスは敵が戦闘用戦列へと集結して行っているのを見て、兵士たちを次のように激励した。

「そなた達ペルシャの民は、もし2つの内1つを選ばなければならないなら命の見返りのために勇気を捨てることを誰もが拒絶するだろう。だが、たとえもしそなたらが望まなくても、この2つの中から選ぶのはそなた達自身の力次第なのだと私は言おう。

危険から逃げ不名誉の中で人生を過ごす機会があるような者達について言うと、もしその者達が望むのなら、最も良いものを選ぶのではなく最も楽しいものを選ぶべきであるのだ。

だが死ぬ定めにある者達が、敵の手で見事に討ち死にするかそれとも恥をかいて主人から罰を受けて死ぬことになるかならば、最も恥ずべきものでは無くより良い方を選ぶべきでありそうしないのはとてつもなく愚かであろう。今、だからこそ、その状況になった時に敵だけでは無くそなた達自身の主のことを考えれば、この戦いの中に身を投じることがそなた達にふさわしいのだと私は思う。」

アザレテスもまた激励の言葉を発した後、戦列を組み敵と対峙した。ペルシャ人を右翼に置き、サラセン人を左翼に配置した。

一直線に両軍は戦闘を開始し、そして戦いは極めて激しいものとなった。

弓矢が両軍から射かけられその数は膨大であり、両軍に凄まじい数の死者を出させた。その時でも幾人かが両軍の中間地点に身を置いて、お互いに勇敢なる行為を見せつけていた。そして、特にササン朝軍内で、彼らは数多の矢によって倒れていった。ペルシャ人達は大半が弓兵であり他の誰よりも遥かに素早く射る術を習得していたため射撃戦闘が比較にならないほど猛烈なものになった一方で、それでも矢をうち出す弓は柔くあまり頑強に絞られていなかったので、彼らの矢撃はローマの戦士たちのコルセットやヘルメットあるいは盾に当たり壊れ、(鎧を貫通して)人を傷つけるほどの力はなかった。

ローマの弓兵は実際の所いつも比較的ゆっくりであり、しかしできる限り弓はとても硬く強く引き絞られたので、付け加えるなら恐らくより強靭な者達が扱っていたので、彼らの矢を防げる鎧は無く、彼らはササン朝の弓兵よりも容易により多くの数を葬った。

今や既にその日の2/3が過ぎていたが、まだ戦いは決着がつかなかった。その時合意の上でペルシャの軍で最精鋭の全員がローマ軍右翼へと攻撃をしかけに前進した。そこにはアレサスとサラセン人部隊が位置取りしていた。だが彼らは陣形が崩れてしまい散り散りなったがために、ローマを裏切ってペルシャ側についたのだという評判を得てしまった。迫り来る敵を待ち受けずに、彼らは皆まっしぐらに急いで退却してしまったのだ。

よって、ペルシャ軍は相手の(右翼)戦列を突破し即座に(中央の)ローマ騎兵隊の後背をとったのである。既に行軍と戦いの労苦で消耗しており、さらにその上にこの日は断食をしていたローマ軍は今や両側から猛攻を受けもはや維持できなくなった。彼らの多くが川の中州にある近くの島へ向かって逃げ出してしまったが、それでも一部はその場に留まり敵に対して驚くべき見事な行動を見せた。この者達の中でアスカンはペルシャ軍の名だたる戦士たちを数多倒した後、次第に体中を斬られていき最後は崩れ落ちた。彼は敵の記憶に残るに値する多くの理由を残したであろう。そして彼と共に800人の者達が、この苦闘の中で如何に勇敢な男であるかを見せた後、討ち死にしていった。

イサウリア人のほぼ全員が敵に対して果敢に武器を振り上げすらせずに彼らのリーダーたちと共にやられてしまった。彼らが戦いに完全に不慣れであったのは、彼らは農業をしていたのをつい最近やめて戦の危難へと踏み込むはめになったからだ。しかしこの戦いのまさにその直前に、彼らは戦争について無知であるが故に会戦をしろと最も激怒しべリサリウスを臆病だと非難していたのだ。実際の所彼らは全てがイサウリア人なのではなく多くがリカオニア人であった。

べリサリウスと一部の者達は留まっていた。アスカンとその部下達が耐え続けているのが見える限り、彼もまた共にいてくれる者達と一緒に中隊の中に身を置き敵を撃退し続けた。だがアスカンの部隊の一部が倒れた時、他の者達が行ける所ならどこへでも逃げ出し始めてしまい、そしてついに彼もまた部下と共に(中央から)離脱し(左翼)歩兵戦列の所へと移動した。

ペトルス達はまだ闘い続けていたがもう兵数は多く残っておらず大半は逃げ出してしまっていた。そこで彼は馬を諦めて部下全員に同じように徒歩になって迫りくる敵を撃退するように命じた。逃走者達を追って続いて来たササン朝兵士たちは、僅かな距離だけ追撃した後、まっしぐらに戻って来てべリサリウスと部下達も共にいる歩兵隊へと殺到してきた。

その時、ローマ軍は川を背にするように(一部戦列を)引き返し、敵によって包囲攻撃が実行されないようにして、その状況下ででき得る最善を尽くし襲撃者達か己が身を守った。そしてもはや両軍の戦力は均衡的に匹敵するものではなくなっていたにも関わらず、再び戦いは激烈なものになった。歩兵たち、そして彼らの中のごく僅かな者達で全ササン朝騎兵部隊に対し戦い続けた。それにも関わらず、敵は彼らを敗走させることも圧倒するような他のあらゆることもできなかった。彼らは肩を並べて立ちはだかり1つの小さなスペースに常に集結し、各々の盾を並べ1つの硬く断固としたバリケードを形成した。そのため彼らはササン朝兵が討つよりも高い効率でササン朝兵を討った。跳ね返されても何度もササン朝軍は彼らの戦列を崩し撃滅しようとし、断固たる決意を持つローマ軍に対して前進したが、彼らは毎回攻撃に失敗し再び後退したのであった。彼らの馬にとって各盾(の整列した塊)は悩ましいものであり、馬は後ろ足で立ち上がり乗り手と馬は混乱に陥っていた。よって両軍はその日の遅くになるまで苦しい戦いを継続した。

そして夜が既に訪れ切った時、ササン朝軍は自身の野営地へと退いて行ったのである。そしてべリサリウスは数名の供を連れて脱出用の小舟を見つけ川を渡り島へと移動し、他のローマ兵たちは泳いで同じ場所に辿り着くことができたのだった。翌日多くの小舟がカリニクムの町から運ばれてきてそっちへ兵士たちを運んだ。そしてササン朝軍は死者から略奪をした後で帰途につき去って行った。だが彼らは自軍の死者数が敵よりも少ないとは見いだせなかった。

アザレテスがササン朝(の王宮)へと軍と共に着いた時、彼はこの会戦で成功したのだが、カワード1世がかなり不機嫌なのに気づいた。それは次の各理由によるものだった。

ペルシャ人達の慣わしでは、彼らが何らかの敵に対して進軍する時、王は玉座に鎮座しそして御前に多くの籠が置かれる。またその軍を率いる予定になっている将軍も参列する。軍は王の御前を行進し、1つの武器を1人1回各々が各籠の中へと入れる。この後それらに王の印章が捺印され保護される。この軍がササン朝へと戻って来たら、兵士たち1人1人が1つずつその籠から武器を取っていく。その後で兵士たちが取らなかった武器の数を全て担当者が数えて、帰国しなかった兵士の数が王に報告されるのである。このようにして何人がその戦争で死んだのかが明らかになる。その法はペルシャ人の間では古くから存在していた。

アザレテスが王の御前に参内した時に、アンティオキアを征服する目的でローマに対してアル=ムンディルと共に進軍して何かローマの城塞をササン側に勝ち取って彼が帰還したのかどうかとカワード1世は彼に尋ねた。アザレテスは1つも城塞を奪取はしていないが会戦でローマ兵達とべリサリウスを打破したと述べた。そうしてカワード1世はアザレテスの軍に眼前を行進して各人に籠から武器を取っていくように慣し通りに命じた。だがしかし大量の武器が残ってしまった。それ故にカワード1世はその勝利に対しアザレテスを叱責し、そして後に彼を最も価値の無い位へと序列してしまった。その勝利はアザレテスにとってこのような結末だったのである。

[ 英語版 翻訳 終 ]

___________________________________________

プロコピオスの『戦史』はいくつかの軍事理論にとって重要な記述が残された貴重な一次史料だ。この戦役についての記録書はプロコピオスの他にもいくつかあり、カリニクムの戦いに近い時代と思われるものはMalalasとPseudo-Zachariahの文章がある。(Whately, p.399)

多くの歴史研究者のおかげでこれらは検証され戦役の推移はより詳しくわかるようになっており、それらを参考とし改めて軍事的要点に絞り記すこととする。

___________________________________

今回の記事の焦点が別にあるためカリニクムを抜粋しただけで、本来なら単一にするべきではないことを先に注記しておく。

Buryが書籍内で「第一次戦争(527-532年)」の節を作りその中でカリニクムを記したように、ササン朝と東ローマの戦争の巨大な枠組みの中で各会戦の意義は捉えられなければならない。(これらは発端の場所をとって526~532年イベリア戦争と呼ばれる場合もある。)この2か国が屈指の大国なのは言うまでもないが、ササン‐ローマ間の戦争は実に大国らしい戦い方を見せてくれている。

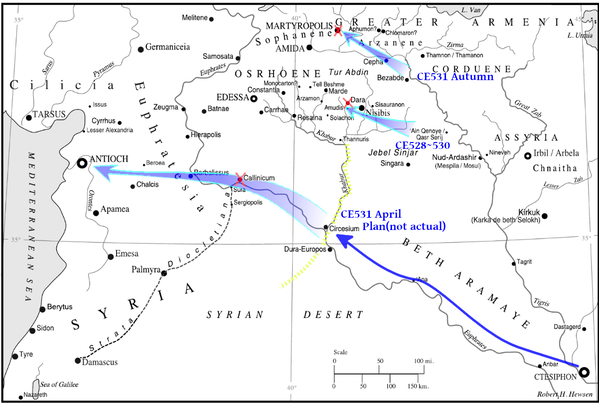

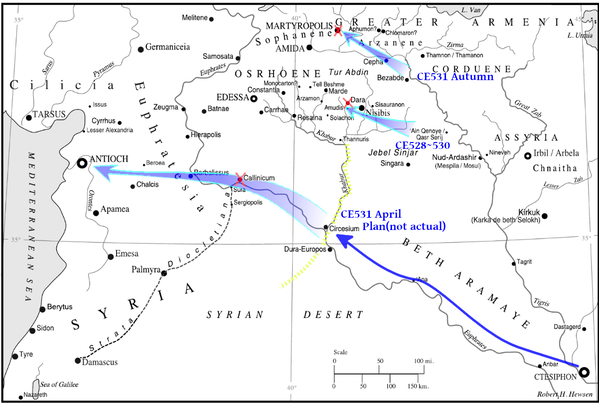

イベリア戦争の期間は5年以上に及び複数の戦役が広大な領域に散らばって実施されている。北はコーカサスの付け根のラジカとイベリアを巡り、アルメニア周りの侵攻でサタラの会戦を行い、アナトリアとメソポタミア境界部でタンヌリスとダラの戦いがあり、そして南ではこのユーフラテス川からアンティオキア方面を狙う戦役が展開された。各地点を結んだ距離は800㎞を超す凄まじい規模だ。短いスパンで両国は強大な戦力を次々と侵攻/迎撃に投入していった。よって単一会戦ではなく各戦役を包括的に見ることで軍事的影響をより把握できるだろう。ただしこの戦争は相手の国を滅ぼそうと目論んだものでは無く、あくまで国境周辺の奪い合いとそれを材料にした交渉を狙いとしている。

_____________________________________

けれどもイベリア戦争内では530年ダラの戦いにその注目が固まってしまいがちになることがある。

べリサリウスに個人的敬意を持つプロコピオスは東方戦線での彼の見事な戦術的勝利であるダラの戦いを強調して記録した。Buryは「およそ同時期にローマ軍はペルサルメニアでも成功を収め、その勝利はペルサルメニア人とサビロイ族の補助部隊のおかげであった。もしダラスの勝利で影が薄くならなければ、それが多分ギリシア人歴史家により詳細に書かれていたことだろう。」と述べている。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

C. Whatelyの2015年の論考はプロコピオスの「記述の仕方」について着目し分析している。(東ローマの当事者の記録であるので当然想定内であろうが)その論文内ではプロコピオスがローマ側の敗北を曖昧に記し勝利を誇張した可能性が示唆されている。

______________________________________

カリニクム戦役と呼ばれることになったユーフラテス川近域からの侵攻作戦は2つの理由で優れており、しかし根本的な欠陥が1つあった。この3つは全て繋がっている。

1つ目の優れた点はその時期である。ササン朝軍は530年ダラの戦いで敗北したがべリサリウスら主力はそちらに振り向けられたことを意味し、僅かな期間で連続的に侵攻作戦を別箇所で発起したことは東ローマ側の防衛戦力を後手にすることになった。

2つ目はその侵攻地域である。これまで焦点になっていた北の地域ではなく南のユーフラテス川沿いから初めて進撃したため完全に位置的な奇襲作戦になれた。プロコピオスによりローマ側の驚きと麻痺が明記されている。しかもダラからカリニクムの距離は直線でも約225㎞もある。恐らくこれが成功できるとカワード1世が計算した主要な要因であろう。

だがササン朝のカリニクム戦役計画は1つの致命的な欠陥を内包していた。兵力が「作戦全体にとって」不足していたのである。

プロコピオスもマララスもPseudo-Zachariahもササン朝側兵数について総数がわかる書き方をしていない。(Whately, p.399) わかるのは1万5千を最初にアザレテスが与えられて出発したことであり、どれだけ補助があったかも途中で落伍したかも不明だ。アル=ムンディルの残存が加わったのであれば5000人ほどと考えられるので1万5千~2万の間であろう。(Dodgeon, Lieu, p.92)Pseudo-Zachariahによる記録ではローマ軍の目にはササン朝軍はあまり多数ではないように見えたと記されているため、恐らく数的にササン側が不利だった。(Dodgeon, Lieu, p.93)多かったとしても最大でBuryが主張する3万人だろう。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

対するローマ野戦軍の数値はプロコピオスとマララスで整合性がほぼとれており2万~2万1千だ。(Whately, p.399)

この戦力でアザレテスは戦役目標を達しなければならなかった。敵野戦軍を会戦で撃滅するだけではない。コンマゲネ地域のローマの城塞群を落とし維持したままアンティオキアまで達しなければならなかったのが問題なのだ。

Pseudo-Zachariahはペルシャは数的に多くないためローマ軍を畏れたと記したが、それは当然のことだった。(Dodgeon, Lieu, p.93)

この2つの条件を考慮に入れれば、べリサリウスが素早く対応し野戦軍主力を差し向けた時点で目的の達成は極めて困難になっていた。達成するにはほぼ同数のローマ野戦軍を被害極小で撃滅し、補給含め消耗した軍を率いて各都市を落とし且つ維持する必要がある。これをできると言っていいのは歴史上幾名かいる狂気じみた自信で巨大なリスクを踏み越える征服者達だけである。アザレテスがべリサリウスの野戦軍が現れた時点で自軍のみでの侵攻作戦を諦めて撤退を決断したのは仕方のない事と言える。プロコピオスの残した「彼(べリサリウス)は各都市の1つずつ充分な要塞を設け、(中略)メソポタミア地方の街々を無防備にしておかないようにした。」という記述がアザレテスの正しさを補強している。現実的にササン朝軍がこの戦役を成功させるには現有戦力を保持したまま増援を受けるしかなかっただろう。

カワード1世は優れた君主であり高名なホスロー1世の功績の基盤を作り上げた人物だ。531年内のカリニクムの次の攻撃もMartyropolisを狙ったものでこれは位置的にダラの北にあり、ローマの国境防衛部隊は激しく振り回されて後手に回っている。ただ彼は既に老い晩年に入っており同年の内に死去してしまっている。

<カリニクム戦役計画 "The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Ad 363-628"の地図にカラー箇所を追加。 >

____________________________________

一方で東ローマ側もほぼ互角の戦力では勝算が足りているとは言い難く、できればギャンブル的なことはしたくなかった。それに勝てたとしても上述のように複数個所の侵攻にべリサリウスの野戦軍は対処する必要性が目に見えており、彼も増援を欲していた。この場では戦力を保つことを優先して考えたのは突飛な発想ではない。

べリサリウスが述べた「何のために逃走者を打ち負かす必要があるのか?」という問いに対して軍事理論上は「逃走している敵戦力が立て直せないようにするため追撃が効果的であるから」と返答はできる。ただ今回の追撃は一度破ってヒビを入れた相手ではなく、まだ損害の無い敵戦力へのものであり逆襲されるリスクがかなり高かった。比較的にそのまま立ち去らせた方が良いという案は妥当な側面を持っている。(そして結果として皮肉にも敗北によってべリサリウスが正しかったのが立証された。)

べリサリウスが追撃の効果を理解していなかったかどうかは本戦例からは議論できないであろう。

結論として、この戦役全体を見た時べリサリウスとアザレテスの両将軍が会戦回避を望んだのはベストかはともかく理に外れた行為では無かった。

だがこの2人の優れた将は会戦へと到ることになってしまった。理由は明らかであり、べリサリウス将軍が兵士と配下将校達の統制をとれなかったためだ。プロコピオスを筆頭にべリサリウスに個人的愛着を持つ歴史家たちは皆、兵士たちの暗愚さを非難しておりそれが事実なら正しい主張だろう。ただ一兵卒に作戦全体の視野を持てと言うのは少々難しい要求であり、この時代であれば将軍が彼らを納得させる力を持たねばならない一面があった。べリサリウスは自身の案の合理性を部下達に説明している。しかし兵士たちの暴走的な主張は止まらず、将軍側が折れる結果になった。

______________________________________

人間は駒にはなり得ない。「兵士たちを指示に従わせ意図通りに動かす」難しさは歴史上の全ての将軍たちに、現代ですら立ちはだかっている。もしかしたらそれこそが将の才覚で必須のものかもしれない。これは合理的な考案をするというだけでは足りず、加えて相手を納得させる伝え方をしなければならない。相手が非合理的な主張を譲らない場合、それは相手が合理性を理解できない練度の時もあれば理屈を理解していても感情的に譲らない時もある。そのために弁論術や貴族的地位、軍事的役職、金、名声、実績はてはルックスや声まで利用し、兵士を指示に従わせる個人的な威光を欲する。時に実力を伴わぬ権威に陥るリスクを持ち批判を浴びることにもなるがそれでも必要とされるだけの理由があった。それが無くてもできるようにと歴史を通して発展していった集団長期訓練を含む命令系統システムは非常に重大な要素であるはずだ。ローマは役職権限システムを高度に有した傑出的国家であるが、それですらまだ個人の威光にかなりの部分を依存していたのは否めない。

そして年齢も1つの権威付けとして意味を持つ。べリサリウスはダラの戦いの実績はあったがかなり若かった。戦闘を避けるため理屈をこねた話をする若き将軍は、専門的教育を受けていない兵士たちには臆病者としか捉えられなかった。

______________________________________

ここでべリサリウスには最悪のパターンが見えていたようだ。それは会戦の命令無しに一部の者達が勝手に戦闘を始め準備なしにバラバラに決定的会戦へと到ることだ。この場合下手すればべリサリウスは一切の指揮を執れない可能性すらある。しかも恐るべきその兆候は既にあった。

会戦の少し前の時期に東ローマ軍に参加していたフン族部隊のスニカスが、兵士たちの不満を背景に命令無しに出撃しササン朝軍の一部に襲撃していたのだ。この襲撃は成功しササン朝側の計画の一部とアンティオキアを目標としていることを知ることができた。だがべリサリウスはそのような成果など「眼中になく、彼の不服従の償いにはならなかった」のだ。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

ついに復活祭の断食が迫り兵士たちが会戦を求め騒ぎだした。べリサリウスはまだ説得を試みており、ヘルモゲネスは彼の数少ない賛同者であった。(Whitby, p.8)(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

だがもはや説得は難しく妥協的に会戦を決断した。会戦をするならせめて兵士たちの士気の高いうちにという計算はあったが、それはアザレテスに粉砕されることになる。

以下にはプロコピオスに加えWhitby (2017)とBury(1923)、Dodgeon&Lieu(1991)の調査を基に戦闘推移を整理し戦術的考察を行う。ここにはMalalasとPseudo-Zachariahの記録の研究も含まれる。

マララスは東ローマの各指揮官が率いた数の内訳を記録している。

べリサリウス=8000人、アレサス=4000人、スニカス=5000人、その他(Stephanus, Apscal, Simmas)=4000人

計:21000人

一方でササン朝軍は明確ではないが総計20000人前後だと思われる。

______________________________

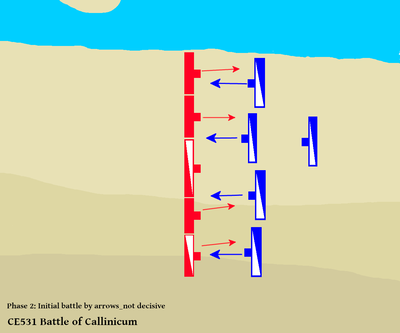

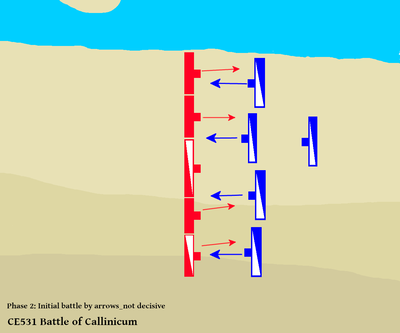

全体の布陣は互いに横陣をユーフラテスの大河に垂直になるようにした。内陸側は斜面が次第に厳しくなる地形となっている。4月だが寒く風が強かった。

【東ローマ側布陣】

・左翼(川側)=ローマ歩兵(指揮:ペトルス)

・中央=ローマ騎兵(指揮:べリサリウス)

・中央右翼=ローマ騎兵(指揮:アスカン)

・右翼=リカオニア/イサウリア人歩兵(指揮:ロンギヌス&ステファナス)

・最右翼=ガッサーン朝/サラセン人騎兵(指揮:アレサス)

【ササン朝軍布陣】

・右翼(川側)=ペルシャ人騎兵(指揮:アザレテス)

・左翼=ラフム朝/サラセン人騎兵(指揮:アル=ムンディル)

戦闘は両軍の弓兵によって始められた。ササン側は連射速度で勝り東ローマ側は威力で勝ったとプロコピオスは書いているが、両者共に盾で防ぎ馬の移動で躱すなどできる能力がある軍隊であり、指揮官も迂闊な突進を矢に晒すようなことをしなかったため膠着状態に陥った。各所での戦闘は決定打とならず陣形も大きく動くことなく昼を越えてもその様相は続いた。

※最精鋭部隊はササン朝軍の中央よりに居たと推測されるのが多い。というのも右翼端の河岸だとそこから内陸部ローマ軍右翼へと攻撃するには最も遠い配置移動になってしまうからだ。中央後列に最精鋭を配置するのはいたって普通の話なので違和感はないが、ただ真逆へ投入する戦術をした指揮官は歴史上存在するため断言はできない。

ササン朝軍が最精鋭部隊を左翼へと投入したことで均衡が崩れた。東ローマ軍右翼端の騎兵が耐えきれずササン朝軍左翼の前進を許すと、そこから東ローマ軍の隣接する箇所が連続的に崩れていき内陸側は完全に突破される。これが事実上の決定的打撃であった。

__________________________________________

ただし詳細描写はプロコピオスとマララスで異なる。プロコピオスの要旨は次のようなものだ。

・右翼端を担っていたサラセン(ガッサーン朝)部隊が即座かつまっしぐらに持ち場を離れてしまった。

・中央右翼アスカンと彼の配下の騎兵が必死で踏みとどまって反撃しササン朝軍を削った上で壮絶な戦死を遂げた。

・更に右翼のイサウリア人達はまるで闘いに不慣れで最初から効果的な抵抗はできず崩壊した。

一方でマララスの記録は全く違い、

・ローマ側のアラブ兵は歩兵まで激しく戦った。

・アラブ兵は勇敢な攻撃の中で指揮官が戦死したために士気が崩壊し、それから逃走を始めた。

・だがそれでもまだ一部のアラブ兵は留まり戦っていた。

このようにアラブ兵に一定の評価を与えている。(リカオニア人部隊が活躍しなかったのは両者一致。)

東ローマ軍の奮闘の仕方に解釈の違いはあれど右翼が突破されてしまったという点は一致している。この次の状況推移でプロコピオスは軍事的に非常に重要な事象を記録に残してくれた。

「ペルシャ軍は相手の(右翼)戦列を突破し即座に(中央の)ローマ騎兵隊の後背をとったのである。」

「逃走者達を追って続いて来たササン朝兵士たちは、僅かな距離だけ追撃した後、まっしぐらに戻って来てべリサリウスと部下達も共にいる歩兵隊へと殺到してきた。」

ササン朝軍左翼が突破した瞬間、指揮官は1つの戦術的分岐点に到った。即ち突破した左翼はそのまま対面している敵脅威(右翼部隊)を追撃するか、方向転換し敵中央の側面または背面へ包囲攻撃を仕掛けるかを最終決定する時が来たのだ。他にも戦術的選択肢はあるが特に焦点となりやすいのがこの2つ。

最初に書いておくと、この問に他の全ての戦でも適用できるような絶対的正答は存在しない。2つの内どちらを選択しようとも対抗する戦術が存在し、それを成功させた将はいる。軍隊が共通のマニュアルあるいは得意とする傾向を持つのは悪い事ではなく、追撃か包囲かどちらかを標準方針として事前に定めておくことは各部隊の連携や混乱防止に役立つ。だがそれは絶対的ルールであってはならない。指揮官は労苦を怠ること無く、複雑なバリエーションの現場状況に合わせ標準のままでよいかを検討する必要がある。

< 翼突破後に取り得るマニューバの基礎7つ_これ以外にも存在する >

主な原因は前段階の事象が対面敵部隊の「撃滅」では無く「突破」であるためだ。あるいは突破ではなく単に対面を押し込んでも類似の選択を迫られる。突破した場合その大半で、対面位置にいた敵戦力は完全には消滅しておらず、元の位置を追い出されたとしても存在はしている。よってその残存敵戦力を追撃するか、それとも別の敵部隊への包囲攻撃を行うかかのタイミングを含む決断が求められる。

だが逆に見ると、縦方向に追撃中の突破部隊は突破箇所の横でまだ戦いを続ける友軍部隊に直接的な支援(側面攻撃/翼包囲など)を行えない。任務の性質上、突破追撃部隊に戦力の比重が置かれ突破部隊そのものの側面担当部隊は突破口の保持がタスクとなることが多い。近代以前なら無視もあり得る。

(追撃と包囲攻撃を同時にするケースはあるが、根本的に膨大な戦力を必要とし、偶然でなく意図的かつ効率的に実施するためには梯団や部隊細分化及び自律行動に高度なシステムを導入した上で補給を含み検討することになる。やってのけた軍隊は存在したことがあるが全く別の説明が必要となるため今回はこれ以上深入りしない。ただし追撃と包囲を両方同時にやってのけることがより理想的ということを注記する。)

___________________________________

そもそも方向を転換すると簡単に書いたがそれはできるのだろうか。その部隊は既に一度前進を伴い敵に打撃を与えるような戦闘を実施しており確実に消耗または部隊組織が乱雑化している。戦列はどうあがいても乱れているだろう。部隊長や伝令あるいは旗持ちのような指揮と統制システムの神経系が傷ついていることも考えらえる。敵と入り乱れているかもしれないし、少なくとも押し込んだか離脱させた敵はまだ近くにいる。

それに全員に指示の声が届くだろうか。死傷者が散らばる殺し合いの中で興奮し疲労し思考が低下し、うめき声と叫び声が満ち指示が聞こえる範囲は狭く、砂ぼこりが舞い数多の人で視界は悪い。そんな状態で隊列を整え直し、最低でも部隊集団を保って方向転換の命令をだすのだ。更に乱雑化するのは避けられない。

そして各部隊指揮官が言うことを聞いてくれるだろうか。現場の只中にその将校はおり、後方の総司令官の遅れて届く指示よりも自分の判断の方が正しいと考える者もいる。そして近代以前の場合、その部隊が全体利益のためではなく自己の利益のみを優先し、具体的には首級を挙げたり略奪品をより多くあげようとして意図的に指示を無視しかねない。目の前の敵を追いかける方が(短時間に限れば)簡単なのである。追撃時に得られる戦果の量を理解しているなら尚更だ。

ここでほんの少し前に話に上がったべリサリウスの命令に部下たちが逆らったエピソードを思い出し、そして次に「一度追撃に入り進んだ部隊を呼び戻し統率をとり敵背面へ攻撃をしかけた」ササン朝軍を振り返れば、簡単にやってのけたそれが如何に凄まじきことかわかるはずだ。

それですらも片翼突破し挟撃した後、べリサリウスに離脱して鈎型陣形を形成する「時間」が僅かに発生していることが確認できる。中央挟撃後に残存する左翼へ向けて方向転換し一切途切れささず連続で包囲攻撃をすることはできていないのだ。進行と戦闘をしながらの方向転換と統制の困難性は非常に厄介なものである。

最初から逆包囲戦術を考えていなくとも、そして損失が大きくなくても弓と馬を使いこなす部隊なら相手が前進してきたら容易く初期位置を離れて後退し得る。そこで迂闊に包囲をしようと転進したら餌食になるのは彼らの方だ。追撃がどの程度の規模かはともかくある程度前進は必要になるであろう。

これを突破される側の軍指揮官は利用できる。代表的なものが翼突破部隊を引きつけるというものだ。時にはったりを使うが、脅威の度合いをある程度まで回復させるかまたは近々回復する可能性を見せて、簡単には包囲段階に移らせないようにする。

つまり対面敵部隊が脅威でなくなるまで損失を与えたかどうかを見極めること、それが翼部隊指揮官と総司令官の指揮で求められるのである。

※包囲にすぐいこうとしてしまい追撃が充分でないが故に逆襲された戦例を今後多数紹介するつもりです。

___________________________________

そうして最初の問である追撃か包囲かという分岐点が指揮官の前に現出する。

指揮官は突破した後に部隊全体が目標とするタスクが追撃なのか包囲なのかを(初期計画が現状どうなっているか検討し)最終決定して戦力の比重を振り向けねばならない。包囲と追撃どちらがより全体に効果があるか、逆襲のリスクはどうか、そして可能かどうかを不確定で不足した情報を基に指揮官は責任を持って決断を下す。

故にプロコピオスの記述は短くとも極めて重要な価値を持っているのである。

カリニクムの戦闘推移に戻る。

東ローマ軍は右翼が崩壊し突破された後、中央部隊が背面から攻撃を受け挟撃状態になった。従って騎兵隊が移動スペースを喪失し効力がほぼ消失してしまった。停まった状態で敵攻撃に晒されると騎兵は脆く、移動の為にもペトルス達が下馬を命じ歩兵化させたのはおかしくない判断だ。

この時点で東ローマ軍が壊乱したのはもはや不可避であったろう。べリサリウスの位置に挟撃が為されたことに加えて逃走者が連鎖的に出始めていたことから指揮は一時的に機能不全になった。直属であった中央部隊は流石に奮戦したようだが多数の戦死者を出しついに崩壊した。

べリサリウスは中央部隊を連れ左翼の歩兵隊がいる川岸へと後退するしかなかった。

__________________________

詳細記録はここでも別れている。

マララスは歩兵たちが川岸で敵を撃退している間にべリサリウスが旗と共に先に川を渡り、それに続いて避難ように兵士達を促したとしている。この際にスニカス麾下のフン族部隊がササン朝軍突撃の阻止を担い川岸に残された。

対してプロコピオスは上述のように、べリサリウスはまず下馬した騎兵と共に歩兵部隊に加わり、それから側面を守るように歩兵隊の一部を下がらせ川を背にするように布陣を変え、ササン朝軍の騎兵突撃を盾を並べて防ぎとめたとしている。これにより崩壊することなく夜まで彼らは耐えきり、戦闘が収束した後でべリサリウスは川を渡ったと言うのがプロコピオスの記録である。

__________________________

詳細がどうであれ大まかな流れと結果は同じだ。

東ローマ軍は右翼に続いて中央が崩壊し河の方向へ避難した。左翼の歩兵隊も既に戦闘に入っていたためいきなり離脱はできないのでそのままの正面は一部保つ必要がある。ここで中央から合流した部隊と歩兵部隊の一部が戦列を下げ向きを変え、内陸側から川と垂直方向に突撃してくるササン朝軍騎兵に対抗するため新たな正面を形成した。それによりササン朝軍は一挙に敵を撃滅することには失敗し、少なくともべリサリウスとその配下の一部が川を渡り脱出する時間を得た。

最終的に東ローマ軍の陣は完全に消滅し、川沿いに逃走した者と川を渡って逃げ延びた者、そしておびただしい死者を出し、べリサリウスは戦力の大半を消失する壊滅的敗北を喫したのである。ただしササン朝軍も少なからず死傷者を出した。

これは『鈎型陣形』と呼ばれることが多いのかもしれない。日本の書籍を米指揮幕僚大学で英語化したものにはconvexフォーメーションというマイナーな訳語があてられていた。他にもあるが名称は拘る所ではない。重要なのはその性質的中身であり、図上に現れる幾何学的配置ですらない。

鈎型陣形の本質は「主力部隊の脆弱面をカバーする」ということにある。その点では全周方向に備えた防御陣地でも3方向でも同じだ。それにより脆弱部位をカバーするように戦力が展開される。多くは主力正面の横方角を外を向いて布陣し、主力の側面を露出させないようにする。

これにより敵の多角的な攻撃に対してあくまで比較的にではあるが迎え撃てるようになる。

最もわかりやすい例がL型の配置であるが、この際に重要なのは、少なくとも戦闘時に側面を守る部隊の指向方向は主力正面とは異なる方向でなければならないということだ。単に端にいる部隊を厚くしただけでその指向性が主力正面方向と同じなら、それは縦深陣ではあるが鈎型陣形ではない。たとえ縦に深く陣を敷いていても主力と同じ正面方向を向いていては敵が横に回り込んできた時に側面攻撃の状態が発生してしまう。

____________________________________

鈎型陣形を敷く時、攻めてくる相手は基本的に包囲戦術を採用してくると想定される。防御側の主力側面をカバーして別方向へ正面を向ける部隊がいる場合、攻撃側は確かに「全体で見ると包囲形」を幾何学的に取れてはいるが、「回り込む部隊の観点では正面攻撃」を実施していることになる。即ち巨視的に包囲の幾何学的形状をしていても戦術的側面攻撃は発生していないのだ。「敵側面または背面への攻撃」が発生した時その戦闘効率が劇的に向上するということが包囲攻撃をする際に特に期待される効果ではあるが、イコールの関係ではない。米陸軍教範などは明確に側面攻撃を翼包囲と別項目で記載している。防御側に鈎型陣形を敷かれると側面攻撃が困難になるのである。

ただし鈎型陣形には弱点が存在し、そこを見いだせた将軍たちは皆名声を得ており戦術的に高度なものとなる。それは別の戦例で説明する。

___________________________________

多くの研究者の描く戦況図でカリニクム終盤の東ローマ軍は鈎型陣形になっている。元の正面(川と並行方向)の歩兵部隊がどの程度残っていたかがわからないので幾何学的に鈎型だったかは断言できないが、その性質は明確に適用されている。東ローマ軍の左翼歩兵隊の一部が後退して元々は側面だった方向へ正面を切り替えたために、ササン朝軍は全体で見れば包囲はしているが各攻撃部隊はいずれも正面攻撃となっていたのである。

そのため包囲時に戦闘効率の著しい上昇は見られず、各部隊は実質的に正面攻撃を東ローマ歩兵戦列に対し続けたことでかなりの損失を出した。東ローマ側の記録でササン朝軍の被害も大きかったと書かれているが、それは軍事理論からも整合性が取れているのだ。

この対応はほぼ間違いなく最善だった。もし後方へと逃げ出していたら追撃戦で移動力で勝るササン朝の騎兵の独壇場になっていた。遮二無二と川へ逃げるように命令を出していれば組織は崩壊しパニックの中で兵士たちは詰まり倒れたり溺れて、そこにササン朝軍は一切の妨害無く矢を彼らに射かけることができ大殺戮が起きたであろう。

方向転換は混乱を生みやすく難しいため、原則指針としては鈎型陣形は事前に準備しておくものである。べリサリウスは驚くべきことに敵の動きに合わせて戦闘中に一部部隊の方向転換を成し遂げているがこれは優れた手腕の指揮官のケースだからであり、基本的に戦闘中の混乱の中でそれが当然できるとは考えるべきではない。あるいは急転換を想定にいれた厳しい訓練を部隊に普段から施しておく必要がある。

べリサリウスは敗北がもはや決まった状態からでもできる限り自軍の被害を抑え相手に少しでも多く損害を与えるように最善を尽した。それは報われることが少なくとも称えられるべき将の責務の1つだ。

_____________________________________

もう1つ重要なことがあり、その説明のためにカリニクムの戦例は適切だった。

それは鈎型陣形をとった東ローマ軍が最終的に敗北していることだ。鉤型陣形は確かに側面などの脆弱部をカバーできるがそれはあくまで相対的にマシにするものだ。相手は主導権を握り包囲攻撃を仕掛けて少なくとも幾何学的に包囲形状になるまでは達成されてしまう。包囲の効力はたとえ側面攻撃が発生しなくても一部が発揮される。

歴史上鈎型陣形またはその性質がある布陣を敷いた軍はいくつもあるが、その内敗北した戦例は少なくない。

鈎型陣形はそれ単体では受動的であり、リスクを軽減するものであっても無くすものではない。他の要素、特に逆襲のための予備部隊と複合的に運用された時に大いなる効果をもたらしてくれる一要素なのである。

これでは足らないので鈎型陣形の性質の詳細事項は別の戦例で紹介します。

べリサリウスはこの敗戦によりダラの勝利で得たアドバンテージを東方戦線は失ってしまった。(Hughes, 第4章)そしてカリニクム会戦の敗北の責によって彼は東方戦線司令官の座を解任された。(А.А. Чекалова, 訳注168)

代わりにムンドゥスが就任した。東ローマは押され気味ではあったがタイミングが良かったこともあり防衛線崩壊を避けることに成功した。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

ただムンドゥスが前線に来たかは不明で、実質的な東方戦線の指揮は以前よりべリサリウスと共に対ササン朝側アルメニア域などで戦っていたシッタス(530年サタラの戦いの勝利を導いた将軍)が責務を担った。(Dodgeon, Lieu, p.93)

アザレテスはカリニクムの会戦で勝利し敵野戦軍を一時的に撃滅したが、自軍損害の大きさと元々この戦力ではアンティオキアまでの攻略が困難で一旦撤退することを決めていた方針を変えず、ササン領内へ去って行った。マララスとPseudo-Zachariahの記録では戦果拡張をしオスロエネ地域(Osrhoene)のAbgersaton要塞を陥落させたことが示されている。(Dodgeon, Lieu, p.93)

ササン朝はすぐさま別部隊を侵入させ北のベッサとマルテュロポリス方面から攻め上がろうとしたが、城塞群にてこずっている間にカワード1世が病没し戦役は終息した。恒例の宮廷闘争が起きホスローは大規模な攻勢をせず、翌532年に両国は「恒久平和条約」を結びこの戦争は終わった。この条約で東ローマは大金を払うことになり、ササン朝は奪った領土を返還した。西方へ目を向けていたユスティニアヌスにとって東方国境を安定化できるなら安いものだったのかもしれない。

恒久平和条約は8年後の540年に壊れ、新たな戦争が国境北端のラジカから勃発することになる。

一時的とはいえ両大国の衝突が抑えられたおかげでササン朝も東ローマも反対側の領土政策を進めることができた。べリサリウスはある程度名誉を保ったまま東方司令官を解任され、直後にコンスタンティノープルの防衛部隊の指揮を任された。532年にニカの乱を鎮圧し皇帝からの評価を上げると翌533年、北アフリカで対ヴァンダルの戦争を任されることになる。それは彼の西方での凄まじき軍功の始まりでもあった。

__________________________________________

一方で勝利したはずのアザレテスは損害の大きさと戦役の目的を達せられなかった責をカワード1世に咎められ一線を退くことになった。彼が遠征目的を達せられなかったのは事実だ。それにアザレテスが東ローマの防衛戦力が減っていた時に戦果をあまり拡張しなかったのは処断の理由となり得る。

ただ戦力不足でアンティオキアを目指すのは困難であるし深入りしてから逆襲された場合破滅的窮地に陥ることを考えると、増援が来てからしか目的を達するための攻勢の実施はできなかったであろう。

カリニクムの戦いはササン朝側にとってピュロスの勝利であるとWhatelyは表現した。(Whately, p.398)

それは会戦の損害如何に関わらず、おそらく奇襲的攻勢に対しべリサリウスの野戦軍が想定より早く現れた時点で、あるいは最初にカワード1世ら首脳部がこの戦役を決めた時に定められていたのだ。アザレテスは現実から目を逸らし戦役目的を達しようと破滅的ギャンブルへと没入することはしなかった。彼は戦わずに退却することをべリサリウスと同じかそれ以上に周りから臆病と罵られたはずだ。それでも成功無き戦役となった中で破滅を避けるため考え抜いたことは、将の1つの在り方を示している。

そして彼はあのべリサリウスに会戦で勝利した。失敗の慰めに過ぎずその責任を非難され位を落とされようとも、カリニクムの勝利の意義は戦史の中に残っている。

終

____________________________

以上です。

ここまで長い拙稿を読んで頂きありがとうございました。

考察や気になったことあればどうか教えてください。戦況図は自分で作成したので編集可能です。気力があれば…。

有志の翻訳でBuryの書籍は日本語化されネット上で閲覧可能です。べリサリウスの戦争に特に比重が割かれており且つ読みやすく要約されているのでぜひ一度読んでみてください。

今居清綱(訳)「べリサリウス戦記」

http://history.soregashi.com/belisarius/index.html

ダラの戦いでべリサリウスが塹壕を使い、鮮やかなまでに見事な戦術を遂行しました。それに関連し、なぜ彼が地盤掘削の野戦活用という着想へ到ったのかに関する戦例調査です。

【野戦での塹壕戦術の初期戦例とその知見継承に関する考察】

http://warhistory-quest.blog.jp/20-Mar-15

プロコピオス, "戦史", Henry Bronson Dewing英語訳, (1914)

プロコピオス, "戦史", А.А. Чекаловаロシア語訳, (1993)

段落は見やすいように加えた。原文はH. B. Dewingの英語書籍であり見開きの左側ページが原文ギリシャ語、右側が英語化文章となっている素晴らしい構成。ただ出版年度は1914年である。日本語訳が近く出版されると聞いたのだが見つけられなかった。出たのでしょうか…。

Conor Whately, (2015), "Phoenix Vol. 69, SOME OBSERVATIONS ON PROCOPIUS’ USE OF NUMBERS IN DESCRIPTIONS OF COMBAT IN WARS BOOKS 1–7"

Michael H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu, (1991), "The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Ad 363-628"

John Bagnell Bury, (1923), "History of the Later Roman Empire", 今居清綱(訳)

Michael Whitby, (2017), "Justinian and Persia, 527–562"

Philip Rance, (2004), "The Fulcum, the late Roman and Byzantine testudo: the Germanization of late Roman Tactics?"

Ian Hughes, (2009), "Belisarius: The Last Roman General"

Irfan Shahîd, "Byzantium and the Arabs in the Sixth Century"

米陸軍少佐Anthony Brogna, (1995), "The Generalship Of Belisarius"

参照サイト

http://strategwar.ru/great-fights-of-history/velizarij-v-bitve-pri-kallinike

_______________________________________

【メモ】

・アザレテスはその後ホスロー1世期に一度だけそれらしき名が戦争に参加した記録がある。ホスロー1世は彼を評価していたのかもしれない。

・ササン朝は同時に多点攻勢をしなかった。

・Pseudo-Zachariah HEⅨ.4(95.4-26)によるとササン朝軍は野営時に塹壕を掘ることを通常のようにしていた。(Dodgeon, Lieu, p.93)

・マララス 18.61によるとアル=ムンディルはラフム朝を率いてこの後ユスティニアヌスと盟約を結んだ。(Dodgeon, Lieu, p.94)

アル=ムンディルはカリニクム以前にラフム朝を率いて東ローマを襲撃してこの戦闘のきっかけになった人物であるのに、情勢を見極め生存のために陣営を変えていったあたり梟雄なのかもしれない。

・無人の荒野を往復していたため食料問題もあったかもしれない。水運がある地点なのだが、カリニクムでのローマ側の船が川を妨害無く運搬していたことから、ササン側の水軍はいなかったと考えられる。

・フン族騎兵はローマ騎兵の左右どちらかのはずだが左翼においたという解釈と右翼のアスカンの隣という解釈の2パターンがある。BuryとWhitbyの解釈では左側である。Hughesは右に配置して図を描いている。プロコピオスの描写からすると左でよいと思うのだが、ギリシャ語の解釈が違うのかもしれない。

・リカオニア部隊の位置と兵科がはっきりしない。右翼側なのは間違いないが右翼の後列の可能性もある。またリカオニア人部隊は不明瞭なれど歩兵であった可能性が高く見られており、プロコピオスの記述の「全ての歩兵を左翼においた」はローマ歩兵のことと考えられる。

・「ペルシャの最高の部隊」とは、右翼のペルシャ人部隊の中で最高の練度を有する部隊と解釈されるのが最も筋が通り大半の説がそれを採用している。ペルシャをササン朝軍全体として解釈すると、単に左翼部隊に最高練度の部隊がおり彼らが真っすぐ前進しただけと捉えられるが、左翼はラフム朝軍なのでプロコピオスが彼らをササン軍全体で最高と述べることは考えにくい。

・ササン朝軍は騎兵の活躍だけが描写されているが歩兵もいたであろう。ただ攻撃時に先頭ではなく最終的な粉砕を目論んだ突撃でも騎馬が明確にその役割をになったことが記されており、歩兵の位置と活躍の記録が無いため騎兵科で部隊配置は表す。またペルシャ騎兵は大半が弓を扱えたが、弓のみの騎兵では無く必要とあらば接近戦も可能とした。

・幾何学的な意味で使われる『方陣』は単に四角形(sqare)に全体がなっていれば該当するため広く使われる。ナポレオン期に知名度を高めた全周正面型方陣は確かに幾何学的に『方陣』であり、だが部分集合である。少なくとも近代以前は鉤型陣形と同じで部隊がどの方向を向いているかが重要になってくる。

・鈎型陣形をする以前にそもそも可能であれば敵に側面や奥深くに回り込まれてしまう事態を避けるほうが良い。また正面防御戦力が減って突破されては元も子も無いし、もしかしたら遊兵になってしまうかもしれない。

・東ローマの歩兵の盾を密集して並べた戦法についての分析がRance (2004) に載っている。これがゲルマン民族(北方からの諸侵入部族)の影響かどうかを検証する論文。

____________________________________

Cabades = カワード1世

Peter = ペトルス

Longinus = ロンギヌス

stephanacius = ステファナシウス

Arethas = アレサス

Chalcis = カルシス?

Gabboulon = ガブラ?

Hermogenes = ヘルモゲネス (ダラの戦いでべリサリウスと共に指揮をとった。カリニクムでは増援として途中から加わった。戦闘を望むスニカスと交戦せず敵を退けるで良しとするべリサリウスの議論を調停し、ササン朝軍が撤退するのを確認してべリサリウスの意見に同意した。)

Ascan = アスカン?

Azarethes = アザレテス

Alamoundaras = アラモウンダラス(ラテン語読み) = アル=ムンディール

Lakhmidit = ラフム朝

Ghassanidit=ガッサーン朝

Mundus = ムンドゥス

Sittas = シッタス

鈎型陣形=鉤型陣形

『for why should one rout a fugitive?』 べリサリウス

『For as for men who have opportunity to escape from danger and live in dishonour it is not at all unnatural that they should, if they wish, choose what is most pleasant instead of what is best.』 アザレテス

同時代に生き多くの東ローマの記録を残したプロコピオスの著作の中に『Ὑπὲρ τῶν Πολέμων Λόγοι(戦史)』がある。彼はべリサリウス将軍に付き添い対ササン朝の東方戦線へと赴き、カリニクムの戦いに関する一次史料を残した。彼の記述は非常に参考になるものであるため『戦史』の該当箇所をまず引用し、その後考察を含め改めて流れを整理することとする。

プロコピオス著『戦史』_History of the Wars_第1巻ⅩⅧ

その時のこの男の提案は(ササン朝君主)カワード1世を喜ばせ、15000人の兵士を選び出しペルシャ人で並外れて有能な戦士のアザレテスの指揮下に置いて、さらに(同盟ラフム朝の)アル=ムンディルに命じて遠征軍を案内させた。そうして彼らはユーフラテス川をアッシリア内で渡り無人の荒野をいつか通り過ぎた後、突如として且つ(東ローマ側にとって)予期していないコンマゲネと呼ばれる地へと軍を差し向けた。我々(ローマ側)が言い伝えやその他あらゆる手段で知る限り、この地点からのササン朝軍のローマ領土への侵攻は初のことであった。それを予期していなかったのでこの侵攻はローマの人々を恐怖で麻痺させてしまった。そしてこのニュースがべリサリウスの知るところになった時、最初彼は当惑したがその後全速で救援に行くことを決断した。彼は各都市に1つずつ充分な要塞を設け、カワード1世がもし別の軍を率いて来た場合にメソポタミア地方の街々を無防備にしておかないようにした。そして彼自身は残りの兵力と共にその侵攻に対峙しに行ったのである。ユーフラテス川を渡り凄まじく急いで進んでいった。この時点でローマ軍は歩兵と騎兵合わせて2万人を数え、その内2千人以上がイサウリア人だ。騎兵の各指揮官は全員が前回のダラの戦いでミラネスとササン朝軍相手に戦ったメンバーと同じであった。一方で歩兵は皇帝ユスティニアヌスの近衛の1人で名前はペトルスという者が率いていた。ただしイサウリア人達はロンギヌスとステファナシウスが指揮した。そこにアレサスもサラセン部隊を連れて加わった。

彼らはカルキスの市街へと到着しそこで宿営し留まった。なぜなら彼らはカルキスから10スタディアの距離にあるガブラと呼ばれる場所に敵がいると知っていたためだ。これを(ササン朝軍の将)アル=ムンディルとアザレテスが知った時、彼らはその危険を怖れそれ以上前進しようとはもはやせず、すぐに引き返すことを決めた。従って彼らはユーフラテス川を左手側に見ながら後退行軍を始め、一方でローマ軍はその後ろを追いかけた。ササン朝軍が各夜に野営した場所にいつも次の夜ローマ軍が滞在したのだ。べリサリウスは意図的に軍にそれ以上長い行軍を許可しなかった。なぜなら彼は敵と交戦に入りたくなかったからであり、ただしローマ領土へ侵攻したササン朝軍とアル=ムンディルがそのような方法で退きササン朝領へと何も得るもの無く帰るのであればそれでローマにとって充分だとべリサリウスは考えていた。これをしたが故に将校と兵士みなが彼を馬鹿にして笑いはしたが、面と向かって糾弾する者は1人もいなかった。

ついにササン朝軍は都市カリニクムの反対側のユーフラテス河岸に野営した。そこから行軍をさらにすれば彼らは無人の大地へかかり、ローマ領土から去ることになる。彼らは以前のように進むことをもはやしようとせず、その川岸の位置を維持した。ローマ軍はその夜をスラの市街で過ごし、そして(ローマ軍は)そこを出立し、今まさに離れる準備をしている敵に出くわしたのである。

その日は復活祭が迫っており翌日がそうであった。何をおいてもキリスト教徒たちは復活祭を敬い、その前日に日中だけでなく夜の大部分に到る時間まで彼らは食べ物と飲み物を断ち続ける慣わしがあった。それ故に(復活祭の前に倒してしまいたいと考え)、その時べリサリウスは彼の全ての兵士たちが激しく熱烈に敵を攻撃したがっているのを見て、なんとか彼らにその考えをやめるように説得しようと望んだ。(この成り行きはヘルモゲネスも相談していた。彼は皇帝から使節として送られて合流していた。)そのためべリサリウスはそこにいた全員を呼び集め次のように話した。

「おぉローマの民よ、どこへ駆けて行こうというのだ?そして不必要な危険を選ぼうとしているのはそなた達に何が起きているのだ?

男達(指揮官たち?)は唯一つの純粋なる勝利があることを、即ち敵から何の損害にも苦しまないのだと確信している。そして幸運と敵を圧倒する我が軍がもたらす恐怖によってプレゼントと言える事象が我々には与えられている。だからそれらが過ぎ去ってしまってから恩恵を探すよりも、そのプレゼントされている恩恵の利益を享受した方が良いのだ。

ペルシャ軍は多くの希望に導かれてローマへの遠征を行い、そして今、全てを失い急いで退却している。敵の意志に反して彼らの撤退の目的を放棄させ我々と闘うように強いた場合、我らが勝利しても何の利益も得られない。なんのために逃走者を打ち負かすべきなのだ?一方でもし我らに不幸なことが起これば、それは起こるかもしれないものなので、我々は今持っている勝利を取り上げられる、敵の手で奪われるのではなく我々自身の手で投げ離してしまうのだ。そして以後防御もなしに敵攻撃に開け放しておいてしまうがために、皇帝陛下の大地を放棄することにもなるのだ。

更にまたそなた達が考慮するに値することは、神はいつも救う必要のある者達を危険から救い上げるということだ、己で己を選んだ者達ではない。この他にも、ほかに行き場の無い者はその意思に反してすら勇敢なる役を果たすけれども、交戦に入るには満たさねばならない障害が多数ある。そなた達の大多数が歩いて来ているのでありそして今我ら皆が断食をしている。私は今まだ達していない者達がいることには言及しない。」このようにべリサリウスは話した。

だが兵士達は黙っておらず大っぴらに彼を侮辱し始めた。彼らは彼の態度に対して叫び声を浴びせ始め、弱気で兵士の熱意を削ぐ者だと呼んだ。そして幾名かの将校達すらこの侮辱行為の兵士達に加わってしまい、彼らの向こう見ずさがどれ程かを示したのであった。

そしてべリサリウスは彼らの恥知らずな振る舞いに驚き、奨励していたことを変えてしまう。兵士たちが戦うことをこれほど切望していることを知らなかったが、今彼は勇気を持っておりそして敵に立ち向かうことに対しより大きな希望を抱いていると彼は述べ、今や兵士たちを促して彼らを敵との戦いへと向かうことにしたようだった。

そして彼は1方向に正面を向けて戦列を形成し、部下達を次のように配置した。

川沿いの左翼には全ての歩兵を並べ、大地が急勾配になっている右翼にはアレサス率いる全サラセン人部隊を置き、彼自身は中央に騎兵と共に陣取った。即ちローマ軍は戦闘布陣を敷いたのである。

その時(ササン朝軍)アザレテスは敵が戦闘用戦列へと集結して行っているのを見て、兵士たちを次のように激励した。

「そなた達ペルシャの民は、もし2つの内1つを選ばなければならないなら命の見返りのために勇気を捨てることを誰もが拒絶するだろう。だが、たとえもしそなたらが望まなくても、この2つの中から選ぶのはそなた達自身の力次第なのだと私は言おう。

危険から逃げ不名誉の中で人生を過ごす機会があるような者達について言うと、もしその者達が望むのなら、最も良いものを選ぶのではなく最も楽しいものを選ぶべきであるのだ。

だが死ぬ定めにある者達が、敵の手で見事に討ち死にするかそれとも恥をかいて主人から罰を受けて死ぬことになるかならば、最も恥ずべきものでは無くより良い方を選ぶべきでありそうしないのはとてつもなく愚かであろう。今、だからこそ、その状況になった時に敵だけでは無くそなた達自身の主のことを考えれば、この戦いの中に身を投じることがそなた達にふさわしいのだと私は思う。」

アザレテスもまた激励の言葉を発した後、戦列を組み敵と対峙した。ペルシャ人を右翼に置き、サラセン人を左翼に配置した。

一直線に両軍は戦闘を開始し、そして戦いは極めて激しいものとなった。

弓矢が両軍から射かけられその数は膨大であり、両軍に凄まじい数の死者を出させた。その時でも幾人かが両軍の中間地点に身を置いて、お互いに勇敢なる行為を見せつけていた。そして、特にササン朝軍内で、彼らは数多の矢によって倒れていった。ペルシャ人達は大半が弓兵であり他の誰よりも遥かに素早く射る術を習得していたため射撃戦闘が比較にならないほど猛烈なものになった一方で、それでも矢をうち出す弓は柔くあまり頑強に絞られていなかったので、彼らの矢撃はローマの戦士たちのコルセットやヘルメットあるいは盾に当たり壊れ、(鎧を貫通して)人を傷つけるほどの力はなかった。

ローマの弓兵は実際の所いつも比較的ゆっくりであり、しかしできる限り弓はとても硬く強く引き絞られたので、付け加えるなら恐らくより強靭な者達が扱っていたので、彼らの矢を防げる鎧は無く、彼らはササン朝の弓兵よりも容易により多くの数を葬った。

今や既にその日の2/3が過ぎていたが、まだ戦いは決着がつかなかった。その時合意の上でペルシャの軍で最精鋭の全員がローマ軍右翼へと攻撃をしかけに前進した。そこにはアレサスとサラセン人部隊が位置取りしていた。だが彼らは陣形が崩れてしまい散り散りなったがために、ローマを裏切ってペルシャ側についたのだという評判を得てしまった。迫り来る敵を待ち受けずに、彼らは皆まっしぐらに急いで退却してしまったのだ。

よって、ペルシャ軍は相手の(右翼)戦列を突破し即座に(中央の)ローマ騎兵隊の後背をとったのである。既に行軍と戦いの労苦で消耗しており、さらにその上にこの日は断食をしていたローマ軍は今や両側から猛攻を受けもはや維持できなくなった。彼らの多くが川の中州にある近くの島へ向かって逃げ出してしまったが、それでも一部はその場に留まり敵に対して驚くべき見事な行動を見せた。この者達の中でアスカンはペルシャ軍の名だたる戦士たちを数多倒した後、次第に体中を斬られていき最後は崩れ落ちた。彼は敵の記憶に残るに値する多くの理由を残したであろう。そして彼と共に800人の者達が、この苦闘の中で如何に勇敢な男であるかを見せた後、討ち死にしていった。

イサウリア人のほぼ全員が敵に対して果敢に武器を振り上げすらせずに彼らのリーダーたちと共にやられてしまった。彼らが戦いに完全に不慣れであったのは、彼らは農業をしていたのをつい最近やめて戦の危難へと踏み込むはめになったからだ。しかしこの戦いのまさにその直前に、彼らは戦争について無知であるが故に会戦をしろと最も激怒しべリサリウスを臆病だと非難していたのだ。実際の所彼らは全てがイサウリア人なのではなく多くがリカオニア人であった。

べリサリウスと一部の者達は留まっていた。アスカンとその部下達が耐え続けているのが見える限り、彼もまた共にいてくれる者達と一緒に中隊の中に身を置き敵を撃退し続けた。だがアスカンの部隊の一部が倒れた時、他の者達が行ける所ならどこへでも逃げ出し始めてしまい、そしてついに彼もまた部下と共に(中央から)離脱し(左翼)歩兵戦列の所へと移動した。

ペトルス達はまだ闘い続けていたがもう兵数は多く残っておらず大半は逃げ出してしまっていた。そこで彼は馬を諦めて部下全員に同じように徒歩になって迫りくる敵を撃退するように命じた。逃走者達を追って続いて来たササン朝兵士たちは、僅かな距離だけ追撃した後、まっしぐらに戻って来てべリサリウスと部下達も共にいる歩兵隊へと殺到してきた。

その時、ローマ軍は川を背にするように(一部戦列を)引き返し、敵によって包囲攻撃が実行されないようにして、その状況下ででき得る最善を尽くし襲撃者達か己が身を守った。そしてもはや両軍の戦力は均衡的に匹敵するものではなくなっていたにも関わらず、再び戦いは激烈なものになった。歩兵たち、そして彼らの中のごく僅かな者達で全ササン朝騎兵部隊に対し戦い続けた。それにも関わらず、敵は彼らを敗走させることも圧倒するような他のあらゆることもできなかった。彼らは肩を並べて立ちはだかり1つの小さなスペースに常に集結し、各々の盾を並べ1つの硬く断固としたバリケードを形成した。そのため彼らはササン朝兵が討つよりも高い効率でササン朝兵を討った。跳ね返されても何度もササン朝軍は彼らの戦列を崩し撃滅しようとし、断固たる決意を持つローマ軍に対して前進したが、彼らは毎回攻撃に失敗し再び後退したのであった。彼らの馬にとって各盾(の整列した塊)は悩ましいものであり、馬は後ろ足で立ち上がり乗り手と馬は混乱に陥っていた。よって両軍はその日の遅くになるまで苦しい戦いを継続した。

そして夜が既に訪れ切った時、ササン朝軍は自身の野営地へと退いて行ったのである。そしてべリサリウスは数名の供を連れて脱出用の小舟を見つけ川を渡り島へと移動し、他のローマ兵たちは泳いで同じ場所に辿り着くことができたのだった。翌日多くの小舟がカリニクムの町から運ばれてきてそっちへ兵士たちを運んだ。そしてササン朝軍は死者から略奪をした後で帰途につき去って行った。だが彼らは自軍の死者数が敵よりも少ないとは見いだせなかった。

アザレテスがササン朝(の王宮)へと軍と共に着いた時、彼はこの会戦で成功したのだが、カワード1世がかなり不機嫌なのに気づいた。それは次の各理由によるものだった。

ペルシャ人達の慣わしでは、彼らが何らかの敵に対して進軍する時、王は玉座に鎮座しそして御前に多くの籠が置かれる。またその軍を率いる予定になっている将軍も参列する。軍は王の御前を行進し、1つの武器を1人1回各々が各籠の中へと入れる。この後それらに王の印章が捺印され保護される。この軍がササン朝へと戻って来たら、兵士たち1人1人が1つずつその籠から武器を取っていく。その後で兵士たちが取らなかった武器の数を全て担当者が数えて、帰国しなかった兵士の数が王に報告されるのである。このようにして何人がその戦争で死んだのかが明らかになる。その法はペルシャ人の間では古くから存在していた。

アザレテスが王の御前に参内した時に、アンティオキアを征服する目的でローマに対してアル=ムンディルと共に進軍して何かローマの城塞をササン側に勝ち取って彼が帰還したのかどうかとカワード1世は彼に尋ねた。アザレテスは1つも城塞を奪取はしていないが会戦でローマ兵達とべリサリウスを打破したと述べた。そうしてカワード1世はアザレテスの軍に眼前を行進して各人に籠から武器を取っていくように慣し通りに命じた。だがしかし大量の武器が残ってしまった。それ故にカワード1世はその勝利に対しアザレテスを叱責し、そして後に彼を最も価値の無い位へと序列してしまった。その勝利はアザレテスにとってこのような結末だったのである。

[ 英語版 翻訳 終 ]

___________________________________________

カリニクム戦役全体の位置づけ

プロコピオスの『戦史』はいくつかの軍事理論にとって重要な記述が残された貴重な一次史料だ。この戦役についての記録書はプロコピオスの他にもいくつかあり、カリニクムの戦いに近い時代と思われるものはMalalasとPseudo-Zachariahの文章がある。(Whately, p.399)多くの歴史研究者のおかげでこれらは検証され戦役の推移はより詳しくわかるようになっており、それらを参考とし改めて軍事的要点に絞り記すこととする。

___________________________________

今回の記事の焦点が別にあるためカリニクムを抜粋しただけで、本来なら単一にするべきではないことを先に注記しておく。

Buryが書籍内で「第一次戦争(527-532年)」の節を作りその中でカリニクムを記したように、ササン朝と東ローマの戦争の巨大な枠組みの中で各会戦の意義は捉えられなければならない。(これらは発端の場所をとって526~532年イベリア戦争と呼ばれる場合もある。)この2か国が屈指の大国なのは言うまでもないが、ササン‐ローマ間の戦争は実に大国らしい戦い方を見せてくれている。

イベリア戦争の期間は5年以上に及び複数の戦役が広大な領域に散らばって実施されている。北はコーカサスの付け根のラジカとイベリアを巡り、アルメニア周りの侵攻でサタラの会戦を行い、アナトリアとメソポタミア境界部でタンヌリスとダラの戦いがあり、そして南ではこのユーフラテス川からアンティオキア方面を狙う戦役が展開された。各地点を結んだ距離は800㎞を超す凄まじい規模だ。短いスパンで両国は強大な戦力を次々と侵攻/迎撃に投入していった。よって単一会戦ではなく各戦役を包括的に見ることで軍事的影響をより把握できるだろう。ただしこの戦争は相手の国を滅ぼそうと目論んだものでは無く、あくまで国境周辺の奪い合いとそれを材料にした交渉を狙いとしている。

_____________________________________

けれどもイベリア戦争内では530年ダラの戦いにその注目が固まってしまいがちになることがある。

べリサリウスに個人的敬意を持つプロコピオスは東方戦線での彼の見事な戦術的勝利であるダラの戦いを強調して記録した。Buryは「およそ同時期にローマ軍はペルサルメニアでも成功を収め、その勝利はペルサルメニア人とサビロイ族の補助部隊のおかげであった。もしダラスの勝利で影が薄くならなければ、それが多分ギリシア人歴史家により詳細に書かれていたことだろう。」と述べている。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

C. Whatelyの2015年の論考はプロコピオスの「記述の仕方」について着目し分析している。(東ローマの当事者の記録であるので当然想定内であろうが)その論文内ではプロコピオスがローマ側の敗北を曖昧に記し勝利を誇張した可能性が示唆されている。

______________________________________

【カリニクム戦役の問題点と会戦回避の是非】

DodgeonとLieuは今回の会戦に繋がる侵攻を「カリニクム戦役(campaign)」と呼んでおり、これを採用する。カリニクム戦役と呼ばれることになったユーフラテス川近域からの侵攻作戦は2つの理由で優れており、しかし根本的な欠陥が1つあった。この3つは全て繋がっている。

1つ目の優れた点はその時期である。ササン朝軍は530年ダラの戦いで敗北したがべリサリウスら主力はそちらに振り向けられたことを意味し、僅かな期間で連続的に侵攻作戦を別箇所で発起したことは東ローマ側の防衛戦力を後手にすることになった。

2つ目はその侵攻地域である。これまで焦点になっていた北の地域ではなく南のユーフラテス川沿いから初めて進撃したため完全に位置的な奇襲作戦になれた。プロコピオスによりローマ側の驚きと麻痺が明記されている。しかもダラからカリニクムの距離は直線でも約225㎞もある。恐らくこれが成功できるとカワード1世が計算した主要な要因であろう。

だがササン朝のカリニクム戦役計画は1つの致命的な欠陥を内包していた。兵力が「作戦全体にとって」不足していたのである。

プロコピオスもマララスもPseudo-Zachariahもササン朝側兵数について総数がわかる書き方をしていない。(Whately, p.399) わかるのは1万5千を最初にアザレテスが与えられて出発したことであり、どれだけ補助があったかも途中で落伍したかも不明だ。アル=ムンディルの残存が加わったのであれば5000人ほどと考えられるので1万5千~2万の間であろう。(Dodgeon, Lieu, p.92)Pseudo-Zachariahによる記録ではローマ軍の目にはササン朝軍はあまり多数ではないように見えたと記されているため、恐らく数的にササン側が不利だった。(Dodgeon, Lieu, p.93)多かったとしても最大でBuryが主張する3万人だろう。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

対するローマ野戦軍の数値はプロコピオスとマララスで整合性がほぼとれており2万~2万1千だ。(Whately, p.399)

この戦力でアザレテスは戦役目標を達しなければならなかった。敵野戦軍を会戦で撃滅するだけではない。コンマゲネ地域のローマの城塞群を落とし維持したままアンティオキアまで達しなければならなかったのが問題なのだ。

Pseudo-Zachariahはペルシャは数的に多くないためローマ軍を畏れたと記したが、それは当然のことだった。(Dodgeon, Lieu, p.93)

この2つの条件を考慮に入れれば、べリサリウスが素早く対応し野戦軍主力を差し向けた時点で目的の達成は極めて困難になっていた。達成するにはほぼ同数のローマ野戦軍を被害極小で撃滅し、補給含め消耗した軍を率いて各都市を落とし且つ維持する必要がある。これをできると言っていいのは歴史上幾名かいる狂気じみた自信で巨大なリスクを踏み越える征服者達だけである。アザレテスがべリサリウスの野戦軍が現れた時点で自軍のみでの侵攻作戦を諦めて撤退を決断したのは仕方のない事と言える。プロコピオスの残した「彼(べリサリウス)は各都市の1つずつ充分な要塞を設け、(中略)メソポタミア地方の街々を無防備にしておかないようにした。」という記述がアザレテスの正しさを補強している。現実的にササン朝軍がこの戦役を成功させるには現有戦力を保持したまま増援を受けるしかなかっただろう。

カワード1世は優れた君主であり高名なホスロー1世の功績の基盤を作り上げた人物だ。531年内のカリニクムの次の攻撃もMartyropolisを狙ったものでこれは位置的にダラの北にあり、ローマの国境防衛部隊は激しく振り回されて後手に回っている。ただ彼は既に老い晩年に入っており同年の内に死去してしまっている。

<カリニクム戦役計画 "The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Ad 363-628"の地図にカラー箇所を追加。 >

____________________________________

一方で東ローマ側もほぼ互角の戦力では勝算が足りているとは言い難く、できればギャンブル的なことはしたくなかった。それに勝てたとしても上述のように複数個所の侵攻にべリサリウスの野戦軍は対処する必要性が目に見えており、彼も増援を欲していた。この場では戦力を保つことを優先して考えたのは突飛な発想ではない。

べリサリウスが述べた「何のために逃走者を打ち負かす必要があるのか?」という問いに対して軍事理論上は「逃走している敵戦力が立て直せないようにするため追撃が効果的であるから」と返答はできる。ただ今回の追撃は一度破ってヒビを入れた相手ではなく、まだ損害の無い敵戦力へのものであり逆襲されるリスクがかなり高かった。比較的にそのまま立ち去らせた方が良いという案は妥当な側面を持っている。(そして結果として皮肉にも敗北によってべリサリウスが正しかったのが立証された。)

べリサリウスが追撃の効果を理解していなかったかどうかは本戦例からは議論できないであろう。

結論として、この戦役全体を見た時べリサリウスとアザレテスの両将軍が会戦回避を望んだのはベストかはともかく理に外れた行為では無かった。

将による統制の困難性

だがこの2人の優れた将は会戦へと到ることになってしまった。理由は明らかであり、べリサリウス将軍が兵士と配下将校達の統制をとれなかったためだ。プロコピオスを筆頭にべリサリウスに個人的愛着を持つ歴史家たちは皆、兵士たちの暗愚さを非難しておりそれが事実なら正しい主張だろう。ただ一兵卒に作戦全体の視野を持てと言うのは少々難しい要求であり、この時代であれば将軍が彼らを納得させる力を持たねばならない一面があった。べリサリウスは自身の案の合理性を部下達に説明している。しかし兵士たちの暴走的な主張は止まらず、将軍側が折れる結果になった。______________________________________

人間は駒にはなり得ない。「兵士たちを指示に従わせ意図通りに動かす」難しさは歴史上の全ての将軍たちに、現代ですら立ちはだかっている。もしかしたらそれこそが将の才覚で必須のものかもしれない。これは合理的な考案をするというだけでは足りず、加えて相手を納得させる伝え方をしなければならない。相手が非合理的な主張を譲らない場合、それは相手が合理性を理解できない練度の時もあれば理屈を理解していても感情的に譲らない時もある。そのために弁論術や貴族的地位、軍事的役職、金、名声、実績はてはルックスや声まで利用し、兵士を指示に従わせる個人的な威光を欲する。時に実力を伴わぬ権威に陥るリスクを持ち批判を浴びることにもなるがそれでも必要とされるだけの理由があった。それが無くてもできるようにと歴史を通して発展していった集団長期訓練を含む命令系統システムは非常に重大な要素であるはずだ。ローマは役職権限システムを高度に有した傑出的国家であるが、それですらまだ個人の威光にかなりの部分を依存していたのは否めない。

そして年齢も1つの権威付けとして意味を持つ。べリサリウスはダラの戦いの実績はあったがかなり若かった。戦闘を避けるため理屈をこねた話をする若き将軍は、専門的教育を受けていない兵士たちには臆病者としか捉えられなかった。

______________________________________

ここでべリサリウスには最悪のパターンが見えていたようだ。それは会戦の命令無しに一部の者達が勝手に戦闘を始め準備なしにバラバラに決定的会戦へと到ることだ。この場合下手すればべリサリウスは一切の指揮を執れない可能性すらある。しかも恐るべきその兆候は既にあった。

会戦の少し前の時期に東ローマ軍に参加していたフン族部隊のスニカスが、兵士たちの不満を背景に命令無しに出撃しササン朝軍の一部に襲撃していたのだ。この襲撃は成功しササン朝側の計画の一部とアンティオキアを目標としていることを知ることができた。だがべリサリウスはそのような成果など「眼中になく、彼の不服従の償いにはならなかった」のだ。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

ついに復活祭の断食が迫り兵士たちが会戦を求め騒ぎだした。べリサリウスはまだ説得を試みており、ヘルモゲネスは彼の数少ない賛同者であった。(Whitby, p.8)(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

だがもはや説得は難しく妥協的に会戦を決断した。会戦をするならせめて兵士たちの士気の高いうちにという計算はあったが、それはアザレテスに粉砕されることになる。

会戦推移_序盤~中盤_Battle of Callinicum

以下にはプロコピオスに加えWhitby (2017)とBury(1923)、Dodgeon&Lieu(1991)の調査を基に戦闘推移を整理し戦術的考察を行う。ここにはMalalasとPseudo-Zachariahの記録の研究も含まれる。

【戦力と配置】

マララスは東ローマの各指揮官が率いた数の内訳を記録している。べリサリウス=8000人、アレサス=4000人、スニカス=5000人、その他(Stephanus, Apscal, Simmas)=4000人

計:21000人

一方でササン朝軍は明確ではないが総計20000人前後だと思われる。

______________________________

全体の布陣は互いに横陣をユーフラテスの大河に垂直になるようにした。内陸側は斜面が次第に厳しくなる地形となっている。4月だが寒く風が強かった。

【東ローマ側布陣】

・左翼(川側)=ローマ歩兵(指揮:ペトルス)

・中央=ローマ騎兵(指揮:べリサリウス)

・中央右翼=ローマ騎兵(指揮:アスカン)

・右翼=リカオニア/イサウリア人歩兵(指揮:ロンギヌス&ステファナス)

・最右翼=ガッサーン朝/サラセン人騎兵(指揮:アレサス)

【ササン朝軍布陣】

・右翼(川側)=ペルシャ人騎兵(指揮:アザレテス)

・左翼=ラフム朝/サラセン人騎兵(指揮:アル=ムンディル)

【戦闘序盤_均衡】

戦闘は両軍の弓兵によって始められた。ササン側は連射速度で勝り東ローマ側は威力で勝ったとプロコピオスは書いているが、両者共に盾で防ぎ馬の移動で躱すなどできる能力がある軍隊であり、指揮官も迂闊な突進を矢に晒すようなことをしなかったため膠着状態に陥った。各所での戦闘は決定打とならず陣形も大きく動くことなく昼を越えてもその様相は続いた。

【戦闘中盤_東ローマ右翼の崩壊】

だが15時頃、アザレテスは勝負をしかける。「ペルシャの最高の部隊」をササン朝軍左翼側へと移動させ、東ローマ軍の右翼へと集中攻撃を仕掛けたのである。※最精鋭部隊はササン朝軍の中央よりに居たと推測されるのが多い。というのも右翼端の河岸だとそこから内陸部ローマ軍右翼へと攻撃するには最も遠い配置移動になってしまうからだ。中央後列に最精鋭を配置するのはいたって普通の話なので違和感はないが、ただ真逆へ投入する戦術をした指揮官は歴史上存在するため断言はできない。

ササン朝軍が最精鋭部隊を左翼へと投入したことで均衡が崩れた。東ローマ軍右翼端の騎兵が耐えきれずササン朝軍左翼の前進を許すと、そこから東ローマ軍の隣接する箇所が連続的に崩れていき内陸側は完全に突破される。これが事実上の決定的打撃であった。

__________________________________________

ただし詳細描写はプロコピオスとマララスで異なる。プロコピオスの要旨は次のようなものだ。

・右翼端を担っていたサラセン(ガッサーン朝)部隊が即座かつまっしぐらに持ち場を離れてしまった。

・中央右翼アスカンと彼の配下の騎兵が必死で踏みとどまって反撃しササン朝軍を削った上で壮絶な戦死を遂げた。

・更に右翼のイサウリア人達はまるで闘いに不慣れで最初から効果的な抵抗はできず崩壊した。

一方でマララスの記録は全く違い、

・ローマ側のアラブ兵は歩兵まで激しく戦った。

・アラブ兵は勇敢な攻撃の中で指揮官が戦死したために士気が崩壊し、それから逃走を始めた。

・だがそれでもまだ一部のアラブ兵は留まり戦っていた。

このようにアラブ兵に一定の評価を与えている。(リカオニア人部隊が活躍しなかったのは両者一致。)

戦術的分岐点_突破した部隊は対面を追撃か、転進して別部隊を包囲するか

東ローマ軍の奮闘の仕方に解釈の違いはあれど右翼が突破されてしまったという点は一致している。この次の状況推移でプロコピオスは軍事的に非常に重要な事象を記録に残してくれた。「ペルシャ軍は相手の(右翼)戦列を突破し即座に(中央の)ローマ騎兵隊の後背をとったのである。」

「逃走者達を追って続いて来たササン朝兵士たちは、僅かな距離だけ追撃した後、まっしぐらに戻って来てべリサリウスと部下達も共にいる歩兵隊へと殺到してきた。」

ササン朝軍左翼が突破した瞬間、指揮官は1つの戦術的分岐点に到った。即ち突破した左翼はそのまま対面している敵脅威(右翼部隊)を追撃するか、方向転換し敵中央の側面または背面へ包囲攻撃を仕掛けるかを最終決定する時が来たのだ。他にも戦術的選択肢はあるが特に焦点となりやすいのがこの2つ。

最初に書いておくと、この問に他の全ての戦でも適用できるような絶対的正答は存在しない。2つの内どちらを選択しようとも対抗する戦術が存在し、それを成功させた将はいる。軍隊が共通のマニュアルあるいは得意とする傾向を持つのは悪い事ではなく、追撃か包囲かどちらかを標準方針として事前に定めておくことは各部隊の連携や混乱防止に役立つ。だがそれは絶対的ルールであってはならない。指揮官は労苦を怠ること無く、複雑なバリエーションの現場状況に合わせ標準のままでよいかを検討する必要がある。

< 翼突破後に取り得るマニューバの基礎7つ_これ以外にも存在する >

主な原因は前段階の事象が対面敵部隊の「撃滅」では無く「突破」であるためだ。あるいは突破ではなく単に対面を押し込んでも類似の選択を迫られる。突破した場合その大半で、対面位置にいた敵戦力は完全には消滅しておらず、元の位置を追い出されたとしても存在はしている。よってその残存敵戦力を追撃するか、それとも別の敵部隊への包囲攻撃を行うかかのタイミングを含む決断が求められる。

【追撃選択時の利益と捨てる効果】

「追撃」は、元位置を追い出されたその敵が機能を回復し戦闘効率が脅威となる水準に戻る前に、できれば分散してる間に連続的に攻撃を加えて2度と回復できないような損害を与えることを求める。追撃を受けた敵は最初いた戦線の友軍の傍に戻ることはできず直接的支援ができなくなる。だが逆に見ると、縦方向に追撃中の突破部隊は突破箇所の横でまだ戦いを続ける友軍部隊に直接的な支援(側面攻撃/翼包囲など)を行えない。任務の性質上、突破追撃部隊に戦力の比重が置かれ突破部隊そのものの側面担当部隊は突破口の保持がタスクとなることが多い。近代以前なら無視もあり得る。

(追撃と包囲攻撃を同時にするケースはあるが、根本的に膨大な戦力を必要とし、偶然でなく意図的かつ効率的に実施するためには梯団や部隊細分化及び自律行動に高度なシステムを導入した上で補給を含み検討することになる。やってのけた軍隊は存在したことがあるが全く別の説明が必要となるため今回はこれ以上深入りしない。ただし追撃と包囲を両方同時にやってのけることがより理想的ということを注記する。)

___________________________________

【方向転換と包囲の困難性】

一方で「包囲」つまり突破部隊がすぐに横を向き敵側面へ攻撃するかまたは少し進んだ後反転し敵背面を攻撃するという戦術を選べば、即座に突破箇所の横の友軍を助けその会戦に決定的打撃を与えられる可能性がある。だがまず包囲実行可能かどうかが問題だ。そもそも方向を転換すると簡単に書いたがそれはできるのだろうか。その部隊は既に一度前進を伴い敵に打撃を与えるような戦闘を実施しており確実に消耗または部隊組織が乱雑化している。戦列はどうあがいても乱れているだろう。部隊長や伝令あるいは旗持ちのような指揮と統制システムの神経系が傷ついていることも考えらえる。敵と入り乱れているかもしれないし、少なくとも押し込んだか離脱させた敵はまだ近くにいる。

それに全員に指示の声が届くだろうか。死傷者が散らばる殺し合いの中で興奮し疲労し思考が低下し、うめき声と叫び声が満ち指示が聞こえる範囲は狭く、砂ぼこりが舞い数多の人で視界は悪い。そんな状態で隊列を整え直し、最低でも部隊集団を保って方向転換の命令をだすのだ。更に乱雑化するのは避けられない。

そして各部隊指揮官が言うことを聞いてくれるだろうか。現場の只中にその将校はおり、後方の総司令官の遅れて届く指示よりも自分の判断の方が正しいと考える者もいる。そして近代以前の場合、その部隊が全体利益のためではなく自己の利益のみを優先し、具体的には首級を挙げたり略奪品をより多くあげようとして意図的に指示を無視しかねない。目の前の敵を追いかける方が(短時間に限れば)簡単なのである。追撃時に得られる戦果の量を理解しているなら尚更だ。

ここでほんの少し前に話に上がったべリサリウスの命令に部下たちが逆らったエピソードを思い出し、そして次に「一度追撃に入り進んだ部隊を呼び戻し統率をとり敵背面へ攻撃をしかけた」ササン朝軍を振り返れば、簡単にやってのけたそれが如何に凄まじきことかわかるはずだ。

それですらも片翼突破し挟撃した後、べリサリウスに離脱して鈎型陣形を形成する「時間」が僅かに発生していることが確認できる。中央挟撃後に残存する左翼へ向けて方向転換し一切途切れささず連続で包囲攻撃をすることはできていないのだ。進行と戦闘をしながらの方向転換と統制の困難性は非常に厄介なものである。

【追撃をせず包囲をした時の逆襲を受けるリスク】

それとは別に重要なのが、包囲に入ろうとした時に敵が逆襲してくる可能性である。敵に逆襲する戦力がある場合それをまず警戒しなければならない。予備部隊投入が考えられるがたとえ無くても、翼部隊が前進/突破した際に跳ねのけた対面の敵部隊が再編して逆襲してくる可能性がある。もし包囲しようと転進していたら下手すれば自分が側面や背面を突かれてしまう。従って、包囲に入ろうと考えるなら最低でも最初対面していた敵脅威を排除しなければならない。そして故に、矛盾するようだが追撃はその重要性を増すのである。このジレンマが戦術の発展性を生んでいる。最初から逆包囲戦術を考えていなくとも、そして損失が大きくなくても弓と馬を使いこなす部隊なら相手が前進してきたら容易く初期位置を離れて後退し得る。そこで迂闊に包囲をしようと転進したら餌食になるのは彼らの方だ。追撃がどの程度の規模かはともかくある程度前進は必要になるであろう。

これを突破される側の軍指揮官は利用できる。代表的なものが翼突破部隊を引きつけるというものだ。時にはったりを使うが、脅威の度合いをある程度まで回復させるかまたは近々回復する可能性を見せて、簡単には包囲段階に移らせないようにする。

つまり対面敵部隊が脅威でなくなるまで損失を与えたかどうかを見極めること、それが翼部隊指揮官と総司令官の指揮で求められるのである。

※包囲にすぐいこうとしてしまい追撃が充分でないが故に逆襲された戦例を今後多数紹介するつもりです。

___________________________________

そうして最初の問である追撃か包囲かという分岐点が指揮官の前に現出する。

指揮官は突破した後に部隊全体が目標とするタスクが追撃なのか包囲なのかを(初期計画が現状どうなっているか検討し)最終決定して戦力の比重を振り向けねばならない。包囲と追撃どちらがより全体に効果があるか、逆襲のリスクはどうか、そして可能かどうかを不確定で不足した情報を基に指揮官は責任を持って決断を下す。

故にプロコピオスの記述は短くとも極めて重要な価値を持っているのである。

会戦推移_終盤_鉤型陣形

カリニクムの戦闘推移に戻る。東ローマ軍は右翼が崩壊し突破された後、中央部隊が背面から攻撃を受け挟撃状態になった。従って騎兵隊が移動スペースを喪失し効力がほぼ消失してしまった。停まった状態で敵攻撃に晒されると騎兵は脆く、移動の為にもペトルス達が下馬を命じ歩兵化させたのはおかしくない判断だ。

この時点で東ローマ軍が壊乱したのはもはや不可避であったろう。べリサリウスの位置に挟撃が為されたことに加えて逃走者が連鎖的に出始めていたことから指揮は一時的に機能不全になった。直属であった中央部隊は流石に奮戦したようだが多数の戦死者を出しついに崩壊した。

べリサリウスは中央部隊を連れ左翼の歩兵隊がいる川岸へと後退するしかなかった。

__________________________

詳細記録はここでも別れている。

マララスは歩兵たちが川岸で敵を撃退している間にべリサリウスが旗と共に先に川を渡り、それに続いて避難ように兵士達を促したとしている。この際にスニカス麾下のフン族部隊がササン朝軍突撃の阻止を担い川岸に残された。

対してプロコピオスは上述のように、べリサリウスはまず下馬した騎兵と共に歩兵部隊に加わり、それから側面を守るように歩兵隊の一部を下がらせ川を背にするように布陣を変え、ササン朝軍の騎兵突撃を盾を並べて防ぎとめたとしている。これにより崩壊することなく夜まで彼らは耐えきり、戦闘が収束した後でべリサリウスは川を渡ったと言うのがプロコピオスの記録である。

__________________________

詳細がどうであれ大まかな流れと結果は同じだ。

東ローマ軍は右翼に続いて中央が崩壊し河の方向へ避難した。左翼の歩兵隊も既に戦闘に入っていたためいきなり離脱はできないのでそのままの正面は一部保つ必要がある。ここで中央から合流した部隊と歩兵部隊の一部が戦列を下げ向きを変え、内陸側から川と垂直方向に突撃してくるササン朝軍騎兵に対抗するため新たな正面を形成した。それによりササン朝軍は一挙に敵を撃滅することには失敗し、少なくともべリサリウスとその配下の一部が川を渡り脱出する時間を得た。

最終的に東ローマ軍の陣は完全に消滅し、川沿いに逃走した者と川を渡って逃げ延びた者、そしておびただしい死者を出し、べリサリウスは戦力の大半を消失する壊滅的敗北を喫したのである。ただしササン朝軍も少なからず死傷者を出した。

【戦術考察_側面を正面へ転換】

戦術的に大切な記述がこの段階でも残されている。横陣の一部が後ろに下げられてその正面を最初側面であった方向へと転換したことである。この時陣形全体はL型の様に折れ曲がり正面が2方向となった。これは『鈎型陣形』と呼ばれることが多いのかもしれない。日本の書籍を米指揮幕僚大学で英語化したものにはconvexフォーメーションというマイナーな訳語があてられていた。他にもあるが名称は拘る所ではない。重要なのはその性質的中身であり、図上に現れる幾何学的配置ですらない。

鈎型陣形の本質は「主力部隊の脆弱面をカバーする」ということにある。その点では全周方向に備えた防御陣地でも3方向でも同じだ。それにより脆弱部位をカバーするように戦力が展開される。多くは主力正面の横方角を外を向いて布陣し、主力の側面を露出させないようにする。

これにより敵の多角的な攻撃に対してあくまで比較的にではあるが迎え撃てるようになる。

最もわかりやすい例がL型の配置であるが、この際に重要なのは、少なくとも戦闘時に側面を守る部隊の指向方向は主力正面とは異なる方向でなければならないということだ。単に端にいる部隊を厚くしただけでその指向性が主力正面方向と同じなら、それは縦深陣ではあるが鈎型陣形ではない。たとえ縦に深く陣を敷いていても主力と同じ正面方向を向いていては敵が横に回り込んできた時に側面攻撃の状態が発生してしまう。

____________________________________

鈎型陣形を敷く時、攻めてくる相手は基本的に包囲戦術を採用してくると想定される。防御側の主力側面をカバーして別方向へ正面を向ける部隊がいる場合、攻撃側は確かに「全体で見ると包囲形」を幾何学的に取れてはいるが、「回り込む部隊の観点では正面攻撃」を実施していることになる。即ち巨視的に包囲の幾何学的形状をしていても戦術的側面攻撃は発生していないのだ。「敵側面または背面への攻撃」が発生した時その戦闘効率が劇的に向上するということが包囲攻撃をする際に特に期待される効果ではあるが、イコールの関係ではない。米陸軍教範などは明確に側面攻撃を翼包囲と別項目で記載している。防御側に鈎型陣形を敷かれると側面攻撃が困難になるのである。

ただし鈎型陣形には弱点が存在し、そこを見いだせた将軍たちは皆名声を得ており戦術的に高度なものとなる。それは別の戦例で説明する。

___________________________________

多くの研究者の描く戦況図でカリニクム終盤の東ローマ軍は鈎型陣形になっている。元の正面(川と並行方向)の歩兵部隊がどの程度残っていたかがわからないので幾何学的に鈎型だったかは断言できないが、その性質は明確に適用されている。東ローマ軍の左翼歩兵隊の一部が後退して元々は側面だった方向へ正面を切り替えたために、ササン朝軍は全体で見れば包囲はしているが各攻撃部隊はいずれも正面攻撃となっていたのである。

そのため包囲時に戦闘効率の著しい上昇は見られず、各部隊は実質的に正面攻撃を東ローマ歩兵戦列に対し続けたことでかなりの損失を出した。東ローマ側の記録でササン朝軍の被害も大きかったと書かれているが、それは軍事理論からも整合性が取れているのだ。

この対応はほぼ間違いなく最善だった。もし後方へと逃げ出していたら追撃戦で移動力で勝るササン朝の騎兵の独壇場になっていた。遮二無二と川へ逃げるように命令を出していれば組織は崩壊しパニックの中で兵士たちは詰まり倒れたり溺れて、そこにササン朝軍は一切の妨害無く矢を彼らに射かけることができ大殺戮が起きたであろう。

方向転換は混乱を生みやすく難しいため、原則指針としては鈎型陣形は事前に準備しておくものである。べリサリウスは驚くべきことに敵の動きに合わせて戦闘中に一部部隊の方向転換を成し遂げているがこれは優れた手腕の指揮官のケースだからであり、基本的に戦闘中の混乱の中でそれが当然できるとは考えるべきではない。あるいは急転換を想定にいれた厳しい訓練を部隊に普段から施しておく必要がある。

べリサリウスは敗北がもはや決まった状態からでもできる限り自軍の被害を抑え相手に少しでも多く損害を与えるように最善を尽した。それは報われることが少なくとも称えられるべき将の責務の1つだ。

_____________________________________

もう1つ重要なことがあり、その説明のためにカリニクムの戦例は適切だった。

それは鈎型陣形をとった東ローマ軍が最終的に敗北していることだ。鉤型陣形は確かに側面などの脆弱部をカバーできるがそれはあくまで相対的にマシにするものだ。相手は主導権を握り包囲攻撃を仕掛けて少なくとも幾何学的に包囲形状になるまでは達成されてしまう。包囲の効力はたとえ側面攻撃が発生しなくても一部が発揮される。

歴史上鈎型陣形またはその性質がある布陣を敷いた軍はいくつもあるが、その内敗北した戦例は少なくない。

鈎型陣形はそれ単体では受動的であり、リスクを軽減するものであっても無くすものではない。他の要素、特に逆襲のための予備部隊と複合的に運用された時に大いなる効果をもたらしてくれる一要素なのである。

これでは足らないので鈎型陣形の性質の詳細事項は別の戦例で紹介します。

会戦の後

べリサリウスはこの敗戦によりダラの勝利で得たアドバンテージを東方戦線は失ってしまった。(Hughes, 第4章)そしてカリニクム会戦の敗北の責によって彼は東方戦線司令官の座を解任された。(А.А. Чекалова, 訳注168)代わりにムンドゥスが就任した。東ローマは押され気味ではあったがタイミングが良かったこともあり防衛線崩壊を避けることに成功した。(Bury, 第16章第2節, 今居(訳))

ただムンドゥスが前線に来たかは不明で、実質的な東方戦線の指揮は以前よりべリサリウスと共に対ササン朝側アルメニア域などで戦っていたシッタス(530年サタラの戦いの勝利を導いた将軍)が責務を担った。(Dodgeon, Lieu, p.93)

アザレテスはカリニクムの会戦で勝利し敵野戦軍を一時的に撃滅したが、自軍損害の大きさと元々この戦力ではアンティオキアまでの攻略が困難で一旦撤退することを決めていた方針を変えず、ササン領内へ去って行った。マララスとPseudo-Zachariahの記録では戦果拡張をしオスロエネ地域(Osrhoene)のAbgersaton要塞を陥落させたことが示されている。(Dodgeon, Lieu, p.93)

ササン朝はすぐさま別部隊を侵入させ北のベッサとマルテュロポリス方面から攻め上がろうとしたが、城塞群にてこずっている間にカワード1世が病没し戦役は終息した。恒例の宮廷闘争が起きホスローは大規模な攻勢をせず、翌532年に両国は「恒久平和条約」を結びこの戦争は終わった。この条約で東ローマは大金を払うことになり、ササン朝は奪った領土を返還した。西方へ目を向けていたユスティニアヌスにとって東方国境を安定化できるなら安いものだったのかもしれない。

恒久平和条約は8年後の540年に壊れ、新たな戦争が国境北端のラジカから勃発することになる。

一時的とはいえ両大国の衝突が抑えられたおかげでササン朝も東ローマも反対側の領土政策を進めることができた。べリサリウスはある程度名誉を保ったまま東方司令官を解任され、直後にコンスタンティノープルの防衛部隊の指揮を任された。532年にニカの乱を鎮圧し皇帝からの評価を上げると翌533年、北アフリカで対ヴァンダルの戦争を任されることになる。それは彼の西方での凄まじき軍功の始まりでもあった。

__________________________________________

一方で勝利したはずのアザレテスは損害の大きさと戦役の目的を達せられなかった責をカワード1世に咎められ一線を退くことになった。彼が遠征目的を達せられなかったのは事実だ。それにアザレテスが東ローマの防衛戦力が減っていた時に戦果をあまり拡張しなかったのは処断の理由となり得る。

ただ戦力不足でアンティオキアを目指すのは困難であるし深入りしてから逆襲された場合破滅的窮地に陥ることを考えると、増援が来てからしか目的を達するための攻勢の実施はできなかったであろう。

カリニクムの戦いはササン朝側にとってピュロスの勝利であるとWhatelyは表現した。(Whately, p.398)

それは会戦の損害如何に関わらず、おそらく奇襲的攻勢に対しべリサリウスの野戦軍が想定より早く現れた時点で、あるいは最初にカワード1世ら首脳部がこの戦役を決めた時に定められていたのだ。アザレテスは現実から目を逸らし戦役目的を達しようと破滅的ギャンブルへと没入することはしなかった。彼は戦わずに退却することをべリサリウスと同じかそれ以上に周りから臆病と罵られたはずだ。それでも成功無き戦役となった中で破滅を避けるため考え抜いたことは、将の1つの在り方を示している。

そして彼はあのべリサリウスに会戦で勝利した。失敗の慰めに過ぎずその責任を非難され位を落とされようとも、カリニクムの勝利の意義は戦史の中に残っている。

終

____________________________

以上です。

ここまで長い拙稿を読んで頂きありがとうございました。

考察や気になったことあればどうか教えてください。戦況図は自分で作成したので編集可能です。気力があれば…。

有志の翻訳でBuryの書籍は日本語化されネット上で閲覧可能です。べリサリウスの戦争に特に比重が割かれており且つ読みやすく要約されているのでぜひ一度読んでみてください。

今居清綱(訳)「べリサリウス戦記」

http://history.soregashi.com/belisarius/index.html

ダラの戦いでべリサリウスが塹壕を使い、鮮やかなまでに見事な戦術を遂行しました。それに関連し、なぜ彼が地盤掘削の野戦活用という着想へ到ったのかに関する戦例調査です。

【野戦での塹壕戦術の初期戦例とその知見継承に関する考察】

http://warhistory-quest.blog.jp/20-Mar-15

参考文献

プロコピオス, "戦史", Henry Bronson Dewing英語訳, (1914)プロコピオス, "戦史", А.А. Чекаловаロシア語訳, (1993)

段落は見やすいように加えた。原文はH. B. Dewingの英語書籍であり見開きの左側ページが原文ギリシャ語、右側が英語化文章となっている素晴らしい構成。ただ出版年度は1914年である。日本語訳が近く出版されると聞いたのだが見つけられなかった。出たのでしょうか…。

Conor Whately, (2015), "Phoenix Vol. 69, SOME OBSERVATIONS ON PROCOPIUS’ USE OF NUMBERS IN DESCRIPTIONS OF COMBAT IN WARS BOOKS 1–7"

Michael H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu, (1991), "The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Ad 363-628"

John Bagnell Bury, (1923), "History of the Later Roman Empire", 今居清綱(訳)

Michael Whitby, (2017), "Justinian and Persia, 527–562"

Philip Rance, (2004), "The Fulcum, the late Roman and Byzantine testudo: the Germanization of late Roman Tactics?"

Ian Hughes, (2009), "Belisarius: The Last Roman General"

Irfan Shahîd, "Byzantium and the Arabs in the Sixth Century"

米陸軍少佐Anthony Brogna, (1995), "The Generalship Of Belisarius"

参照サイト

http://strategwar.ru/great-fights-of-history/velizarij-v-bitve-pri-kallinike

_______________________________________

【メモ】

・アザレテスはその後ホスロー1世期に一度だけそれらしき名が戦争に参加した記録がある。ホスロー1世は彼を評価していたのかもしれない。

・ササン朝は同時に多点攻勢をしなかった。

・Pseudo-Zachariah HEⅨ.4(95.4-26)によるとササン朝軍は野営時に塹壕を掘ることを通常のようにしていた。(Dodgeon, Lieu, p.93)

・マララス 18.61によるとアル=ムンディルはラフム朝を率いてこの後ユスティニアヌスと盟約を結んだ。(Dodgeon, Lieu, p.94)

アル=ムンディルはカリニクム以前にラフム朝を率いて東ローマを襲撃してこの戦闘のきっかけになった人物であるのに、情勢を見極め生存のために陣営を変えていったあたり梟雄なのかもしれない。

・無人の荒野を往復していたため食料問題もあったかもしれない。水運がある地点なのだが、カリニクムでのローマ側の船が川を妨害無く運搬していたことから、ササン側の水軍はいなかったと考えられる。

・フン族騎兵はローマ騎兵の左右どちらかのはずだが左翼においたという解釈と右翼のアスカンの隣という解釈の2パターンがある。BuryとWhitbyの解釈では左側である。Hughesは右に配置して図を描いている。プロコピオスの描写からすると左でよいと思うのだが、ギリシャ語の解釈が違うのかもしれない。

・リカオニア部隊の位置と兵科がはっきりしない。右翼側なのは間違いないが右翼の後列の可能性もある。またリカオニア人部隊は不明瞭なれど歩兵であった可能性が高く見られており、プロコピオスの記述の「全ての歩兵を左翼においた」はローマ歩兵のことと考えられる。

・「ペルシャの最高の部隊」とは、右翼のペルシャ人部隊の中で最高の練度を有する部隊と解釈されるのが最も筋が通り大半の説がそれを採用している。ペルシャをササン朝軍全体として解釈すると、単に左翼部隊に最高練度の部隊がおり彼らが真っすぐ前進しただけと捉えられるが、左翼はラフム朝軍なのでプロコピオスが彼らをササン軍全体で最高と述べることは考えにくい。

・ササン朝軍は騎兵の活躍だけが描写されているが歩兵もいたであろう。ただ攻撃時に先頭ではなく最終的な粉砕を目論んだ突撃でも騎馬が明確にその役割をになったことが記されており、歩兵の位置と活躍の記録が無いため騎兵科で部隊配置は表す。またペルシャ騎兵は大半が弓を扱えたが、弓のみの騎兵では無く必要とあらば接近戦も可能とした。

・幾何学的な意味で使われる『方陣』は単に四角形(sqare)に全体がなっていれば該当するため広く使われる。ナポレオン期に知名度を高めた全周正面型方陣は確かに幾何学的に『方陣』であり、だが部分集合である。少なくとも近代以前は鉤型陣形と同じで部隊がどの方向を向いているかが重要になってくる。

・鈎型陣形をする以前にそもそも可能であれば敵に側面や奥深くに回り込まれてしまう事態を避けるほうが良い。また正面防御戦力が減って突破されては元も子も無いし、もしかしたら遊兵になってしまうかもしれない。

・東ローマの歩兵の盾を密集して並べた戦法についての分析がRance (2004) に載っている。これがゲルマン民族(北方からの諸侵入部族)の影響かどうかを検証する論文。

____________________________________

Cabades = カワード1世

Peter = ペトルス

Longinus = ロンギヌス

stephanacius = ステファナシウス

Arethas = アレサス

Chalcis = カルシス?

Gabboulon = ガブラ?

Hermogenes = ヘルモゲネス (ダラの戦いでべリサリウスと共に指揮をとった。カリニクムでは増援として途中から加わった。戦闘を望むスニカスと交戦せず敵を退けるで良しとするべリサリウスの議論を調停し、ササン朝軍が撤退するのを確認してべリサリウスの意見に同意した。)

Ascan = アスカン?

Azarethes = アザレテス

Alamoundaras = アラモウンダラス(ラテン語読み) = アル=ムンディール

Lakhmidit = ラフム朝

Ghassanidit=ガッサーン朝

Mundus = ムンドゥス

Sittas = シッタス

鈎型陣形=鉤型陣形

『for why should one rout a fugitive?』 べリサリウス

『For as for men who have opportunity to escape from danger and live in dishonour it is not at all unnatural that they should, if they wish, choose what is most pleasant instead of what is best.』 アザレテス